构建主义视角下的俄乌冲突与北极国际合作

内容提要:从建构主义视角看,作为一个关键因变量,俄乌冲突的爆发使北极地区出现了一系列新的社会事实,涵盖北极治理体系、北极安全框架、北极国际科学合作以及北极地区文化、体育交流等不同领域。这些新的社会事实反映出俄乌冲突背景下作为北极最主要行为体的北极国家的集体意向的断裂,而这种断裂为以合作为导向的北极国际机制带来了解构风险。随着俄乌战事的推进及内外环境的变化,北极国家的集体意向转为消极不合作的方向,进一步暴露了以规则为基础的北极国际机制的脆弱性。这一脆弱性的重要表现就是北极国际机制框架在结构上对北极理事会的依赖,即一种并非源自外在强制力的主动依赖。后俄乌冲突时代的北极国际合作,在大趋势上或表现为“北极精神”的倒退,进而导致一个新的“断裂期”的出现。北极七国与俄罗斯主动消解对彼此“敌人”形象的自我构建,或将是阻止断裂期全面到来的积极尝试。

2022年2月24日,基于自身的战略安全考虑,俄罗斯对乌克兰发起了特别军事行动,俄乌冲突爆发。这场冲突已持续一年有余,难分胜负——从战场形势看,哪一方都没赢,但也没有哪一方承认自己输。俄乌冲突的长期化成为目前的“战果”,但究竟还有多长时间才能结束,尚未可知。我们可以观察到的是,俄乌冲突升级的风险在上升,溢出影响在扩大,而人们对世界和平稳定的预期在下降。在相当程度上,俄乌冲突是关于“全球转型及其争议的延续”[1],涉及国际、区域与国家内部的转型。

当宽泛意义上的“转型”概念运用到被认为是已进入大国“战略竞争新时代”[2]的北极地区,关于俄乌冲突的研究张力日益凸显。因为,俄乌冲突对北极地区的溢出效应已辐射到不同领域,大大加重了北极未来的不确定性。如果任由这些不确定性累积到一定程度,则可能会“反噬”俄乌冲突本身甚至全球政治经济格局。第二次世界大战特别是冷战的历史告诉人们,这一图景事实上并非遥不可及。

基于既有研究,本文试图从国际关系理论重要流派之一的建构主义视角,讨论俄乌冲突对北极地区的影响,最终落脚在北极国际合作上。我们研究的问题包括:俄乌冲突给北极带来了哪些事实性的改变?这些改变对北极国家间关系来说意味着什么?基于规则的北极国际机制又会因此面临怎样的情境?在北极与外部系统的新一轮互动中,后俄乌冲突时代的北极国际合作将走向何方?本文的研究假设是:俄乌冲突在北极地区创造的社会事实是北极国家集体意向断裂的表现,这种断裂将使北极国际机制框架面临解构的风险,进而导致北极国际合作进入新的断裂期。

一、俄乌冲突在北极地区创造的社会事实

“社会事实”(social facts)一词来自19世纪的社会学理论,涂尔干(Emile Durkheim)在《社会学方法的准则》(The Rules of Sociological Method)一书中认为,“社会事实是一类有着非常鲜明特征的事实,它包括行为方式、思维方式和情感方式,这些方式外在于个体、被赋予了一种强制力,并由此可以控制个体。……每一个社会事实都是每一种行为方式,无论它固定与否,皆是可以作用于个人的外部约束;或者说,它是在一个特定的社会中普遍存在的每一种行为方式,同时又独立于其个别表现而独立存在”[3]。鲁杰(John Gerard Ruggie)强调,“在这些被转化为‘社会事实’的因素中,有语言实践、宗教信仰、道德规范和类似的观念因素。一旦构成社会事实,这些观念因素反过来又会影响其后的社会行为”[4]。

俄乌冲突对北极地区的溢出效应,可在如下涉及治理、安全、科学和文化等领域的新的“社会事实”及其结果中窥见一二。

一是俄罗斯与北极七国(A7)在北极治理体系中“分而治之”的可能性。自2022年3月以来,北极理事会(The Arctic Council)、北极经济理事会(The Arctic Economic Council)、北极部长理事会(The Nordic Council of Ministers)、“北方维度”(The Northern Dimension)和巴伦支欧洲-北极理事会(The Barents Euro-Arctic Council)等,均以机构名义发表公开声明,一致谴责“俄罗斯对乌克兰未受挑衅的侵略”[5]。作为回应,2022年5月,俄罗斯退出了波罗的海国家理事会(Council of the Baltic Sea States)。

二是北极地区安全框架的脆弱性因进行中的北约(NATO)“北扩”的努力而愈加暴露。北极理事会一直以来刻意将传统安全问题排除在其议事日程之外,但同时并没有另外的安全机制可以获得与北极理事会同等的地区认可。俄乌冲突使这一机制缺陷完全暴露,且冲突的长期化使得在短期内新建有效的北极安全对话的可能性极低。

三是北极国际科学合作的“政治化”趋势明显。北极理事会主导的与俄罗斯相关的科学合作暂停,国际北极科学委员会也表示支持北极理事会关于乌克兰问题的声明,“2022年北极科学峰会周”组委会关闭了俄罗斯代表参会的渠道,2022年4月初发布的《面向2030年的法国极地战略》称,将“暂停与俄罗斯在2023年共同主办第四届北极科学部长会议的计划”[6]。

四是北极七国对俄罗斯的文化制裁在体育赛事上得到了突出体现。俄乌冲突爆发后,北极七国都出现在了俄罗斯的“不友好国家”名单上,文化交流和体育赛事也成为北极国家间制裁与反制裁的另一个战场。最新一例是,因疫情影响时隔五年才得以恢复的北极冬季运动会(The Arctic Winter Games)于2023年1月29日至2月4日在加拿大亚伯达(Alberta)举办,但俄罗斯亚马尔地区代表队(此前他们有着不错的参赛成绩)却未收到邀请。

因俄乌冲突而新生的社会事实,无法一一列举,更多的社会事实还在与冲突同步的创造过程中。这里需要强调的是,这些既成的社会事实并不是孤立存在的,即使战事结束,它们也不会立即消失,甚至有一些还会稳定地存在下去,因为它们对北极及全球系统的影响已经发生。而所有影响的来源,正是作为北极地区最主要行为体的北极国家集体意向的改变——从合作到不合作的消极转向。

二、俄乌冲突下北极国家集体意向的断裂

社会事实依赖于赛尔(John R Searle)所谓的“集体意向”(collective intentionality),即“主体间信念”(intersubjective beliefs)。赛尔认为,集体意向必须满足两个充分条件,“一是它必须与社会是由个人组成的这一事实相一致。既然社会完全由个人组成,就不可能有基础思想或群体意识,所有的意识都存在于个体的头脑中;二是它必须与‘任何个人意向的结构都必须独立于他是否会把事情做好、他是否完全误解了实际发生的事情’这一事实相一致”[7]。在国际关系领域,深受社会学传统影响的“建构主义关注的是国际生活中人的意识问题:人的意识起到什么作用,以及认真研究人的意识的理论和方法有着什么重要意义。建构主义者认为,国际现实的构筑材料既是物质性的,也是观念性的;观念因素既具有工具性功能,也具有规范性功能;观念不仅表达了个人的意向,也表达了集体意向;观念因素的意义和重要性不能独立于时间和空间而存在”[8]。

俄乌冲突为在北极地区创造上述新的社会事实提供了特定的时间和空间,对我们深刻理解此间北极国家集体意识的变化提供了重要的案例。其中,有三个具体案例与身份、观念、规则、认同等建构主义核心概念密切相关,与各相关方在不远的将来选择合作还是不合作密切相关,值得从细节进行深入分析。

1. 北极七国暂停及有限恢复在北极理事会的工作。1987年10月,苏联领导人戈尔巴乔夫在俄罗斯摩尔曼斯克作了关于将北极建设成为“和平区”(Zone of Peace)的演讲。该演讲所倡导的和平、合作精神,奠定了北极理事会最终于1996年成立的观念因素,并推动形成了后来北极国家决定设立工作组、吸纳更多利益相关者参与北极事务的集体意向。北极理事会的宗旨是保护北极环境,促进地区经济、社会和福利的可持续发展。在组织构成上,北极国家处于第一圈层,对北极事务有投票权;第二圈层是六个北极原住民组织代表的永久参与方;第三圈层是观察员。发展至今,北极理事会已经成为全球范围内关于北极事务的最重要的政府间论坛。然而,俄乌冲突在规则上对北极理事会所构成的挑战是非常直接和迅速的。2022年3月3日,北极七国(美国、加拿大、挪威、丹麦、瑞典、芬兰、冰岛)以北极理事会的名义,发布了《关于俄罗斯侵略乌克兰之后北极理事会合作的联合声明》。6月8日,另一则《关于有限恢复北极理事会合作的联合声明》宣布:北极七国“打算(we intend)有限地恢复我们在北极理事会的工作,在那些没有俄罗斯参与的项目上”[9]。单从措辞上看,声明就已经清晰地表达了北极七国的集体意向。“我们打算做这做那”(we intend to do such-and-such或者we are doing such-and-such)正是赛尔所论及的关于集体意向的规范表达。

据此,这里隐藏着至少两个关于集体意向的转变:一个是在北极理事会平台上北极国家基于共识的议事规则。一直以来,作为“地区协作的典范”,“尽管它缺少正式的权威,但北极理事会以其共识为基础的结构作杠杆,创造共同点,处理国际优先事项”[10]。但上述两则声明,显然打破了北极理事会的这一议事规则和传统。声明所言的中止或有限恢复在北极理事会的工作,都只是北极七国的共识,而非全部北极八国的共识。在这种情况下,这两则以北极理事会名义发布的声明的合法性或也存疑。另一个是北极国家间的角色结构。加拿大和芬兰之所以在20世纪80年代末、90年代初积极推动成立北极理事会的原因之一,就是想缓和俄罗斯与西方国家冷战期间在北极地区敌对和冰封的关系。自冷战结束以来,北极国家间的合作保持了良好态势,正得益于彼此间大体认可的“伙伴”角色。但俄乌冲突显然打破了这样的结构,北极七国的相互角色正在向“盟友”升级,而它们对俄罗斯的角色定位变成了“敌人”。或者也可以说,北极七国因俄乌冲突紧密团结在一起,达成了新的集体意向,并以此构建了对俄罗斯的反向集体意向。

2. 芬兰和瑞典寻求加入北约的努力及其曲折进程。芬兰和瑞典加入北约的动议是在2022年2—3月间形成的,换言之,正是俄乌冲突直接启动了这一进程。5月18日,芬兰和瑞典正式提出加入北约的申请。6月28日,在北约马德里峰会召开前,土耳其一改之前的强烈反对立场,与芬兰和瑞典达成了一项三方协议,同意支持芬兰和瑞典加入北约的决定。7月5日,芬兰和瑞典正式签订了申请加入北约的议定书。在此之后,根据北约“成员国全体一致”的原则,成员国开始了各自国内的审批程序。截至2023年2月初,现有的30个北约成员国中已有28个批准了该议定书,土耳其和匈牙利尚未予以批准。鉴于土耳其和瑞典近期就双边关系中存在的突出问题展开的激烈博弈,瑞典若不能满足土耳其的条件,土耳其将不会批准瑞典加入北约。因此,芬兰和瑞典在正式加入北约的时间上还有不确定性,但可以确定的是,两国均为加入北约而放弃了它们自二战以来一直引以为傲的中立国地位。

芬兰和瑞典为加入北约所取得的进展,使北约“北扩”日益接近现实。这些新的社会事实同样包含了两个方向上关于集体意向的转变:一个是关于芬兰和瑞典中立国地位的集体意向。在北极地区,美国和继承了苏联遗产的俄罗斯同为大国,加拿大、挪威、丹麦、瑞典、芬兰和冰岛则均属于中小国家。冷战结束后,大国竞争在北极地区基本上偃旗息鼓,北极地区秩序总体上以和平、稳定和发展为主要特征。这一局面的达成,很大程度上可归功于北极中小国家在两个北极大国之间所发挥的平衡作用,芬兰和瑞典的中立国地位为俄罗斯提供了至关重要的战略安全感和缓冲空间。然而,芬兰和瑞典加入北约是对俄罗斯在乌克兰重获战略安全感努力的“二次碾压”,是2014年克里米亚危机以来俄美在北极地区战略对抗的升级,打破了三十多年来北极地区大国竞争的低紧张态势。可以说,芬兰和瑞典加入北约是对北极地缘政治格局的一次深刻挑动。另一个是关于北约和俄罗斯互为“平等伙伴”的集体意向。“北约-俄罗斯理事会”(The NATO-Russia Council)成立于2002年,取代了之前的“北约-俄罗斯常设联合理事会”(Permanent Joint Council)。后者根据《1997北约-俄罗斯关于相互关系、合作和安全的基本法案》而设,这个法案依然是北约-俄罗斯理事会的正式基础。“自北约-俄罗斯理事会成立以来,它已经演进成为一个致力于磋商、建立共识、合作、共同决策和共同行动的富有成效的机制”[11]。然而,俄乌冲突中北约向乌克兰提供武器、极力支持芬兰和瑞典加入北约等社会事实表明,该机制及其赖以存在的共有观念——北约和俄罗斯作为平等伙伴的集体意向——已然化为乌有。

3. 俄罗斯亚马尔地区缺席2023年北极冬季运动会。第一届北极冬季运动会于1970年在加拿大的耶洛奈夫(Yellowknife)举办,后被誉为“北方的奥林匹克运动会”。发展至今,虽然并非所有的北极国家都参与其中,但近些年来在项目种类、参赛人数和文化体验等方面均有显著发展。“北极冬季运动会的项目分为三类:第一类是竞技比赛;第二类是文化展览;第三类是社会互动”[12]。对北极地区的年轻人来说,北极冬季运动会是世界上最大的涵盖多种运动的文化事件。该运动会是对环北极体育和文化两年一次的国际性庆祝,每次为期一周,由不同的国家或地区主办。北极冬季运动会赞美运动、社会互动和文化,它致力于培育人们关于文化多样性的意识,推动运动员专注于公平竞赛。[13]赛事期间,来自不同国家和地区的运动员有机会学习其他北极原住民的传统技艺,感受多元文化的趣味性和相通之处,增加相互间的了解、融通和认同,促进北极原住民传统知识的国际推广和代际传承。可见,与辐射全球的四年一届的夏季或冬季奥林匹克运动会相比,北极冬季运动会更注重域内不同文化的展示和交流。

2023年北极冬季运动会共有来自六个国家的八支代表队参加,但并不包括在此项赛事上一直有着优异表现的俄罗斯亚马尔运动员,原因就在于主办方认为2022年“俄罗斯对乌克兰的侵略”与倡导合作、友谊的体育精神不符。其间值得我们关注的一个社会事实是,2023年北极冬季运动会的吉祥物是名为Nitotem的猞猁(lynx),这个名字来自北美印第安人克里族(Cree)的语言,意为“朋友”。由此可知,俄乌冲突使北极七国与俄罗斯之间关于“我-他”的集体意向出现了逆转,而其中观念因素的变化导致对彼此身份定位的改变。正如温特(Alexander Wendt)所阐明的,“建构主义认为内化的观念建构了身份和利益,……敌人是由对他者的再现建构的,……(而)重要的是要强调这个(敌人的)概念丝毫没有包含敌人形象是否真实”[14]。至于这个关于敌人或非朋友的集体意向是否真实,不是本文要讨论的,但我们可以因此而观察到,俄罗斯亚马尔地区缺席2023年北极冬季运动会,较前两例更加贴近生活,更容易产生共鸣,因此它也更清晰且深刻地向人们展示了一个集体意向的转变过程及其结果。

纵观上述案例,这里还需要强调的是,关于集体意向的所有转变都是双向的、有来有往的——北极七国和俄罗斯、北约和俄罗斯、北极地区的非国家行为体和俄罗斯,它们都在俄乌冲突引起的互动过程中产生,且不存在始终如一的受动方或施动方。正是在这些新的社会事实中,各行为体相互间的集体意向在同步但不同向地变化着。对于不同行为体而言,利弊得失不一而足,短期或中长期效果亦不均等,但都无一例外地影响着北极七国和俄罗斯对当前局势的判断和各自下一步的行动,以致构建出新的环境、规则和态势。

在这个互构的过程中,北极国家集体意向的上述转变已经清晰地表明:如果将冷战结束后的北极国家作为一个整体来看,那么俄乌冲突则“冲散”了这一大致团结的表层结构和关系网络。具体而言,北极国家在关于北极全球治理、北极安全架构以及北极共有文化等重大议题上的集体意向因俄乌冲突而断裂。而这种断裂带来的直接后果,就是基于规则的、合作导向的北极国际机制的解构风险。

三、基于规则的北极国际机制的解构风险

毋庸置疑,集体意向建构和解构的对象都是规则(rules)。按照奥努弗(Nicholas Greenwood Onuf)的建构主义观点,规则是始终将人和社会这两个要素连接在一起的第三个要素,即“中间要素”。国际关系学者习惯将规则家族和相关实践活动称为“体制”(regimes)或“制度”(institutions),包括相关原则、规则、规范和程序等,[15]认为“机制的核心是一系列涉及了广泛内容的权利和规则,且都是正式制定出来的”[16]。在国际关系领域,1975年最早提出国际机制概念的鲁杰认为,“国际机制(international regimes)是一些被国际所接受的一系列相互预期、规则和法规、计划、组织实体和财政承诺”[17]。扬(Oran R. Young)指出,北极国际机制总体上呈现鲜明的“机制复合体”(regimes complex)特征:“一组属于同一问题领域或空间定义区域的基本制度或要素,即以一种非等级的方式相互关联,并且在某种意义上相互影响,每个人的操作都会影响其他人的表现。”[18]

经过几十年的发展演进,北极机制复合体的构成,有全球层面的,如联合国大陆架界限委员会和国际海事组织;有区域和次区域层面的,如北方维度和巴伦支地区委员会;也有地方层面的,如芬兰的友城协会和俄罗斯北方原住民协会。

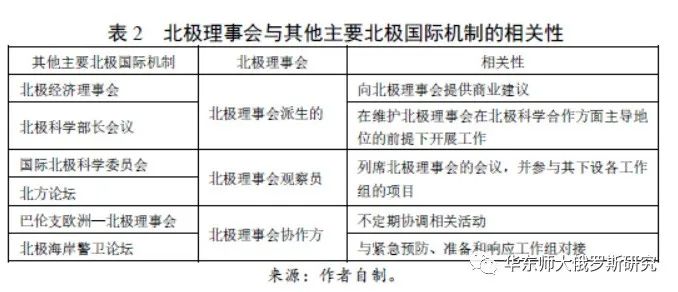

建构主义并不否认关于国际关系无政府状态的基本假设,且认同国家行为体在国际关系中的主导地位,因此,从地位和功能的角度,本文拟集中讨论区域和次区域层面的政府间北极国际机制。为增加研究对象的代表性,我们选取活跃在不同领域的七个主要北极国际机制(详见表1):较综合性的北极理事会和巴伦支欧洲-北极理事会;偏重地方经济和商业合作的北方论坛和北极经济理事会;聚焦涉北极跨国科学交流与合作的北极科学部长会议和国际北极科学委员会;以及专注于预防和应对海上危急事故的北极海岸警卫论坛。

依据斯托克(Olav Schram Stokke)和霍尼兰德(Geir Hønneland)关于机制的影响力和作用的判断标准——效用、政治动员力和地区构建,[1]北极经济理事会和北方论坛统筹域内外行为体在北极的经济活动和商业合作,从而推动以持续强化经济联系为纽带的地区构建;国际北极科学委员会和北极科学部长会议推动跨区域的国际科学合作,在消除外部世界和原住民的知识体系壁垒方面效用显著;巴伦支欧洲-北极理事会意在缓解俄罗斯与西方在该区域的对峙和达成谅解,这可视作地区构建的一种积极探索;考虑到北极理事会及其他机制在安全讨论上的不足,北极海岸警卫论坛有助于切实解决溢油和航行等安全问题,其在海上安全保障方面的效用和地区构建意识值得重视,尤其是在讨论传统安全议题的“北极防务军官论坛”在2014年因克里米亚危机而中断的情况下。总的来看,这些主要的北极国际机制在功能上各有侧重且都发挥着一定的积极作用,均以减少冲突、管控危机、维护和平、促进合作、推动实现可持续发展为动力和目标,而不是以强势规则为其显著特征。更值得注意的是,在共同目标和宗旨的指引下,北极理事会与其他主要的北极国际机制均存在不同形式的紧密相关性(详见表2)。

正是由于北极理事会与其他主要北极国际机制之间的这些相关性,我们才很难简单地去说某个单一的北极国际机制是由奥努弗所定义的某一类规则——指导性规则、指令性规则或承诺性规则——所独立构成或主导的。同样,我们不能将杂糅了这三类规则的北极国际机制复合体所产生的统治形式,简单地定义为与它们相对应的统治形式中的任何一种——“霸权”统治、“等级制”统治或是“他治”。因为,“霸权”统治或主要存在于冷战期间的北极,穿插其间的“等级制”统治不过是美苏两个超级大国“权威”的一种制度化呈现。冷战结束后,北极国家间相互关联的增强,使“他治”的存在具备了条件,上述北极国际机制也因此而出现。然而,各自在地位、办事场所和角色上的不均衡、不甚匹配,造成北极国家和地区特别是冰岛和格陵兰,对自治性的强化远远大于对自治性的限制。因此,受制于全球地缘政治经济格局的变化,当前北极国际机制复合体所产生的统治形式较以往更为复杂,更难于给出一个精准的定义。

换个角度,将北极国际机制作为一个整体来观察,可以发现,北极国际机制的构建事实上存在一定的“规则偏好”,相应的统治形式也具有导向性。以基于这些北极国际机制安排而直接产生或衍生出的具有正式法律效力的国际条约和规则为例:2011年的《北极海空搜救合作协定》,2013年的《北极海洋石油污染预防与应对合作协议》,2017年的《加强北极国际科学合作协议》,2014年通过、2017年生效的《极地水域船舶作业国际规则》,以及2018年10月签订、2021年6月生效的《预防中北冰洋不管制公海渔业协定》。其中,前三者都是在北极理事会部长级会议上通过的;颁布极地规则的国际海事组织是北极理事会的观察员之一;中北冰洋渔业协定的10个初始缔约方分别是:北极理事会的6个成员国、3个观察员国,以及一直在积极争取获得北极理事会观察员资格的欧盟。

综上,可以看出,一方面,构成北极国际机制的规则以软法规制(soft law regulation)为偏好、不追求强制性,在统治形式上或以“没有统治”或“都来统治”为观念导向。比如,扬坚持认为,目前各方应致力于推进一种“实用主义风尚”,如通过维持甚至加强北极理事会的有效性来实现有效的北极治理,而不是指望将北极理事会变成一个在各类议题上都能作出决定并强制执行决议的组织。[2]此类国际主流观点使多年来关于将北极理事会改革成为有强约束力的国际组织的讨论始终未有积极进展。另一方面,在结构上,现有北极国际机制框架是以北极理事会为核心支撑的,但这种核心性并没有外在的强制性。北极理事会和其他主要北极机制之间的关系,以协作、协调和配合为主。正如哈夫滕多恩(Helga Haftendorn)所说,“由于北极理事会的灵活设置,只要有意愿,致力于发展的规则和制度框架就已经存在”[3],而这种灵活性是以不讨论硬安全(hard security)问题为前提的。科伊武罗瓦(Timo Koivurova)尽管承认北极理事会在北极治理场景快速变化情况下的局限性,但仍然坚持认为,北极理事会将继续作为政府间主导性的北极合作平台而存在。[4]2021年5月,北极理事会部长级会议上通过的《北极理事会2021—2030年的战略计划》重申,“北极理事会将仍然是主导性的政府间北极合作平台,因为它将继续推动关于地区重要议题的知识、理解和行动,并且继续支持应用于本地区的强有力的法律框架”[5]。这些在俄乌冲突之前关于北极理事会在北极国际机制框架中核心地位的论述,对于俄乌冲突后北极国际机制的发展变化有着强烈的意指。这意味着,如果北极理事会失灵,那么就有可能发生“多米诺骨牌效应”,使其他主要北极国际机制的功能受损,进而导致现有的北极国际机制框架失去应有的效力。

关于俄乌冲突对以北极理事会为核心支撑的北极国际机制框架的冲击,在前述创造新的社会事实和北极国家集体意向断裂的基础上,这里需要补充强调的是:从机制效用的角度看,“俄乌冲突表明,以北极理事会为核心支撑的北极治理体系并不能完全适应形势变化,特别是不能够充分注意到并切实解决事关全局的北极安全问题。考虑到北极地缘战略环境的大概率持续恶化,俄与美、加及北欧分立为对抗两方的战略博弈正在成为现实。如果说克里米亚事件是对两方合作关系的重创,那么俄乌冲突就很可能是两方对立关系确立的标志。北欧国家将因此不得不陷入被两方拉扯的安全困境,芬兰和瑞典即使成功加入北约,也不能为总体的北极地缘战略环境纾困。届时,在现有北极治理体系中,北极理事会会显得独木难支”[6]。因此,以上基于规则、致力于合作的北极国际机制框架面临着严峻的解构风险,但同时也为人们思考未来北极国际合作的新场景提供了想象空间。

四、未来北极国际合作的若干可能场景

2012年,乌姆里奇(Christoph Humrich)和沃尔夫(Klaus Dieter Wolf)根据地理范围、功能广度和道德范畴,提出了关于北极治理的六个场景和模式:一是冷却北极国际关系,只在国家层面开展最小化的合作,而有限的国家间合作只是出于特定的目的;二是在《联合国海洋法公约》框架下的国有化,北冰洋沿岸国家在国际法允许的范围内尽可能地推进对各自海域的主权权利和控制,只在必要时就跨境问题与邻国进行非正式的双边合作;三是签订一个类似《南极条约》的“北极条约”(The Arctic Treaty),所有感兴趣的国家都可以参与其中;四是北极国家作为成员国共同制定一个作为区域海洋公约的“北极条约”,将其作为条约规制的地区版本;五是在北极理事会基础上的北极地区组织中,开展以行为体为中心的合作,有效利用并协调现有行为体网络;六是北极一体化多层治理模式。[7]在提出这些有启发性的场景和模式的同时,两位作者认为,其中的北极一体化多层治理模式最有希望实现。诚然,过去十年间以北极理事会为核心支撑的北极国际机制框架的不断发展,为这一观点提供了支撑。然而,俄乌冲突似乎又将这道选择题重新摆到了人们的面前。正如扬、杨剑和扎戈尔斯基(Andrei Zagorski)所观察到的,俄乌冲突使“北极事务的正常进程被打乱,与此相关的政府间合作模式和合作精神在短时间内难以恢复。”

如果说俄乌冲突在北极地区建构新的社会事实是“立”、解构北极国家的集体意向是“破”,那么截至目前,基于规则的北极国际机制框架就陷入了“立”与“破”之间的罅隙,正处于“立”不稳又“破”不得的两难境地,进退维谷。也就是说,旧的将“破”未“破”,而新的将“立”未“立”,危与机并存。正因为如此,我们说,基于规则的北极国际机制面临着严峻的解构风险——解构是或然,而不一定是必然。因此,认识风险、管控风险、规避风险以至于转危为机,是后俄乌冲突时代人们在维护北极国际合作时必须接受的重大挑战和任务。有鉴于俄乌冲突尚未结束,在这里我们既不试图给出答案,也不准备提出政策建言,而是希望在充分考虑不断攀升的不确定性的基础上,向读者描述未来北极国际合作可能出现的四个场景,为今后更多有意义的讨论提供些许线索。

1. “房子塌了”。以北极理事会为核心支撑的北极国际机制框架瓦解,北极国际合作或将“居无定所”。乌姆里奇在2017年的一项研究将北极政府间合作的制度活力分为两种历史叙事:一种是有效历史,另一种是无效历史。他认为,无效历史强调历史适应的慢节奏,重在阐明内生性限制如何像路径依赖或顽固认同一样干预制度适应的活力。乌姆里奇以北极理事会各工作组发布的报告为例,指出北极理事会对问题反应的“迟缓和弱势”及其软法特征,并将其看作是北极政府间合作中无效历史的一部分。[9]因为北极理事会自身的缺陷,北极国际合作在后俄乌冲突时代有可能会唱响一曲“茅屋为秋风所破歌”。

如前所述,北极理事会在现有北极国际机制框架中的核心地位和支撑作用,使得其他主要北极国际机制对北极理事会存在一定的依赖性;而北极理事会在俄乌冲突面前所暴露出来的脆弱性,已经使整个框架的稳定性和可持续性引发越来越多的担忧。对此,扬、杨剑和扎戈尔斯基强调,“‘新北极’国际关系的发展态势很难与北极理事会‘使该地区成为独一无二的国际合作区’的愿景相吻合。在国际政治整体格局发生变化的情况下,国际社会无法将北极变成一个特殊的和平合作绿洲”[10]。因此,“塌房”的可能性是不能完全排除的。

2. “分家单过”。以北极七国与俄罗斯的对垒和隔离为特征,在各自范围内主导有限的北极国际合作。俄乌冲突在北极地区创造的上述诸多社会事实,无一不表明:北极七国在孤立、排挤和制裁俄罗斯方面达成了小圈子意义上的团结,而北极国家间原有的多个集体意向已经断裂。“北极国家是北极八国”这一原有的共同认知正在消退,取而代之的是,“北极国家等于北极七国加俄罗斯”的新认知。因此,北极七国和俄罗斯将分别调整或重建现有北极国际机制框架,以新的规则和机制实现对各自范围内北极地区的规范和统治,最终或形成各自为战的“双核驱动”的北极治理体系。

在北极七国一边,它们或将极力加大北约和欧盟在北极地区的存在感。即使芬兰和瑞典全部如愿加入北约的时间表不能确定,但两国作为事实盟友与北约的合作将越来越多。且在不久的将来,欧盟也可能被吸纳为没有俄罗斯的北极理事会的观察员。同样,在俄罗斯一边,为应对北极七国的挑战并维持其“北极超级大国”的地位,俄罗斯已经在加强以下三方面的努力:一是动员其国内外资源,加快推进《俄罗斯联邦至2035年北极地区发展和国家安全保障战略》;二是将对华关系提到新的历史高位,即“不设限”、“无禁区”、超越传统的军事同盟;三是在俄罗斯主导的北极国际合作平台上吸收更多的域外国家参与,比如俄罗斯近期表示欢迎巴西参与北极地区合作,以保持其战略主动。

3. “七零八落”。全球和区域层面的北极国际合作萎缩受限,而次区域和地方层面的北极合作空间或增大。挪威国际事务研究所和美国威尔逊中心向2023年第59届慕尼黑安全会议之“北极安全圆桌会议”提交的北极安全报告建议,通过在国家和地方层面的落实彰显北极理事会的工作和努力。[11]该建议有利于各行为体间的政策对接与有限合作,但也将使北极国际合作的碎片化现象更加突出。这是因为,美国和俄罗斯在全球和区域层面的北极国际合作中均发挥着领导作用,使得这些层面的北极国际合作也更容易受到大国政治的影响;而其他北极国家均属于中小国家,实践证明,它们在次区域和地方层面的北极合作中更为活跃。如前所述,俄乌冲突对北极国际机制框架有“冲散”作用,“冲散”的主要是北极大国主导的原有表层结构和关系网络,或导致“一刀两断”的结果。可以说,这是一种大冲散,破坏的是大团结。

辩证地看,俄乌冲突对北极国际机制框架也显示出一定的“凝聚”功能。这种“凝聚”主要体现为两个方向上的需求叠加:一个方向是中小北极国家出于自身不安全感的安全需求。比如,芬兰和瑞典通过寻求加入北约,在安全上试图与其他国家“抱团取暖”,两国也因此获得了第59届慕尼黑安全会议授予的埃瓦德·冯·克莱斯特(Ewald von Kleist)奖。另一个方向则是北极大国(美国和俄罗斯)对各自北极地区日渐上升的治理需求。俄罗斯正在执行其面向2035年的北极战略,美国也于2022年10月更新了国家北极战略。在美国新的北极战略的五项指导原则中,有三项涉及其国内北极治理,包括与阿拉斯加土著部落和社区的共商、协作、共管,长期投资,以及致力于“全政府和基于证据的方法”(a whole of government, evidence-based approach)。[12]这对于一贯被认为是“不情愿的北极国家”的美国来说,不能不说是一次鲜见的积极转变。不过,相较大局,这是一种小凝聚,聚合的是小圈子。

4. “另起炉灶”。北极国家以外的利益攸关方成为“特别群体”(distinct groups),在北极国际合作上拥有更多的自主性。俄乌冲突对北极与全球系统的互动关系是一次重要的检验,最终结果尚未可知。但前述内容已经表明,对北极国家来说,确实是“危”大于“机”;而在北极国家以外的利益攸关方面前,它们看到的或是“机”大于“危”的另一番景象。在后俄乌冲突时代,北极国家若要建立基于新的规则的北极国际机制框架,以填补在北极全球治理上的领导力真空,就需要有条件地借助外部力量。这意味着,俄乌冲突可能使北极国家以外的利益攸关方通过合作参与北极全球治理的自主性更大。

为这一场景的发生提供可能性的一个关键点是:俄乌冲突将仍然无法改变北极治理的全球属性,北极依然是全球的北极(global Arctic)。这与北极的全球化进程紧密相关,在这一进程中,环境保护和可持续发展成为北极全球治理的核心诉求。而俄乌冲突无力逆转北极全球化的历史进程,尽管会带来波折。因为在“北极放大”(Arctic amplification)不可逆的前提下,环境保护和可持续发展之间的张力只会越来越突出。北极地区全球性议题的层出不穷,必然使北极全球治理的任务更重、挑战更大,对北极国家以外的利益攸关方参与的需求更盛。比如,在应对全球气候变化、北极航道的商业化运营、保护北极生物多样性,以及加强北极科学研究等领域,北极国家以外的利益攸关方都可以依其优势发挥重要作用。

五、结语:新的断裂期或将开始

20世纪90年代末,有学者认为,1989年以来,世界经历了“断裂期”(times of discontinuity)。[13]这一判断的最大依据显然是苏联解体、东欧剧变、美苏冷战的落幕以及其后国际规则、机制和秩序的体系性重建。进入21世纪,经济全球化进入了海陆一体的新阶段。从大陆到海洋,包括北冰洋都与外部世界因为日益紧密的经济联系而发生了前所未有的互动,世界经济地理版图也因此发生着深刻的变化。俄乌冲突对全球的最终影响能否堪比苏联解体等事件?对北极的全球化进程又会产生怎样的冲击?我们不得而知,但立足于本文语境下的北极国际合作,或许可以进一步追问:俄乌冲突是否昭示着在北极地区一个新的断裂期的到来呢?

通过前面的讨论,我们可以初步得出以下认识:

第一,俄乌冲突在北极地区创造了一系列新的社会事实,涵盖北极治理体系、北极安全框架、北极国际科学合作及北极地区文化、体育交流等不同领域。这些社会事实是俄乌冲突对北极地区溢出效应的集中反映,启示我们:俄乌冲突的长期化之于北极地区,可能不再是单纯的干扰变量,而是一个关键因变量。

第二,这些新的社会事实背后,反映出俄乌冲突下北极国家集体意向的断裂。值得注意的是,这种断裂是持续的你来我往互构的结果。正所谓“形势比人强”,俄乌冲突目前就是动摇现有北极稳定秩序的最大形势。对于北极国家间集体意向断裂的危害,我们目前所观察到的恐怕只是“冰山一角”。

第三,北极国家集体意向向消极不合作的转变,更加暴露了以规则为基础的北极国际机制的脆弱性,使其面临解构的风险。这种脆弱性的重要表现就是,北极国际机制框架在结构上对北极理事会的依赖性——一种并非源自外在强制力的主动依赖。可见,共有观念和文化是北极国际机制的强大向心力之所在,而观念上不再共有所带来的威胁已经成为现实挑战。

第四,后俄乌冲突时代的北极国际合作中有危有机,但在大趋势上或表现为“北极精神”的倒退。“北极精神”(The Arctic Spirit)就是合作精神,冷战结束以来的北极国际合作一直呈涨势,北极国际机制复合体的形成恰是证明北极政府间合作的制度活力的一段有效历史,但俄乌冲突已经使“北极地区的合作事实上是不可能的了”。

综上所述,我们的观点是:着眼未来,北极国际合作或将经历一个新的“断裂期”。这种断裂,既存在于北极系统自身,也存在于北极与全球系统互动,还可能波及更大范围的全球系统。正如联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)在俄乌冲突一周年前夕向全世界发出警告,他担心世界会走向一场更广泛的战争[15],因为使冲突和平解决的前景依然渺茫,相关方并未声明放弃使用核武器的选项。

对于冲突背景下国际关系中的合作问题,秦亚青认为,“真正解决合作问题,不是发现一个关键因变量,而是需要首先消解独立个体之间的‘我-他’二元结构,亦即消除自我与他者之间的界限”[16]。我们已经发现俄乌冲突是关系未来北极国际合作的一个关键因变量,那么,运用反向思维,北极七国与俄罗斯主动消解对彼此“敌人”形象的自我构建,作为走向和平愿景的第一步,是否就有可能防止北极国际合作断裂期的全面降临?未来的历史会给出答案,但我们也可以尝试改变。(作者:徐庆超 中国科学院大学副研究员)