数字化公共外交:国际关系研究的新热点

从2009年美国国务院成立“数字外联工作组”,到新冠疫情期间欧盟驻华使团通过微博开展外交活动,再到英国驻华大使的“自拍外交”,数字技术的蓬勃发展正在推动着公共外交由机构向平台、线下向线上、现实向虚拟、官方向民间“迁移”。作为公共外交的一种新兴形态,数字化公共外交着眼于对话、参与和关系建构,日益凸显出传统公共外交无法比拟的优势。尽管当前数字化公共外交相关研究仍处于起步阶段,但从整体发展态势上看,数字化公共外交有望为国际关系理论研究提供新的学术增长点。

数字化公共外交的兴起

1965年,公共外交作为一个术语首次出现,美国塔弗兹大学弗莱舍法学院系主任埃德蒙德·古利恩将其定义为:“超越传统外交范围以外的国际关系的一个层面,它包括一个政府在其他国家境内的相互影响、以通讯报道为职业的人,如外交官与记者之间的沟通联系,以及通过这种过程对政策制定以及涉外事物处理造成影响。”此时的公共外交主要是指美国新闻署所从事的包括国际广播在内的信息传播等非传统性外交活动。[1]从早期概念界定来看,公共外交的传播主体集中于政府。然而随着全球化的深入和互联网等媒介技术的兴起,公共新外交的传播主体开始从政府扩展到公众,新公共外交的概念也在此时应运而生。新公共外交的“新”主要体现在三个方面:传播主体的多元化、传播渠道的多样化以及传播方式的双向化。

进入21世纪,伴随社交媒体等数字化平台的蓬勃发展,作为新公共外交的一种形式,数字化公共外交开始兴起。数字化公共外交这一术语并不是学界的统一认定,它还有“公共外交 2.0”“虚拟外交”“网络外交”“数字外交”“电子外交”“赛博外交”“新型公共外交”“社交媒体外交”等多种说法。2020年,史安斌等人在对数字化公共外交概念演进和实践进程进行梳理时发现“公共外交 2.0”“虚拟外交”“网络外交”“数字外交”等概念并未能全面准确地反映公共外交与数字技术相辅相成的共生关系,其中最为接近的“数字外交”概念,则会让人误以为其是与双边外交、多边外交等传统手段并列的子类。[2]因此,他指出数字化公共外交是在外交实践中引入数字技术的更为准确的提法。此后,郭毅在文章《数字化公共外交:实践困境、理论缺陷与伦理风险》中也沿用了数字化公共外交的概念。[3]鉴于学界对数字化公共外交的认同,本文也将以此概念为分析基点。

数字化公共外交的实践发展及其研究

在社交媒体等数字技术迅猛发展的背景下,各国积极部署数字化公共外交战略。前任意大利外长费代丽卡·莫盖里尼曾说:“事实证明,推特是一个革新性的社交网络,甚至在政治领域也是如此,这是一个非凡的外交和沟通渠道。”欧盟强调运用数字技术尤其是社交媒体与当地民众进行沟通,其驻华代表团在微博上开通的公共外交账号就是典型的实例。[4]尽管受环境、制度、算法和受众等多维度因素的影响,亚太区外交部仍积极推进在Facebook的公共外交活动,以强化对外传播的软实力建设。[5]加拿大也日渐明晰公共外交和国家品牌在其外交政策中的互补性,并试图通过微博外交,进一步树立国家品牌形象。[6]2021年是中国与东盟建立对话关系三十周年,作为中国重要的经济合作伙伴和东南亚国家最重要的国际性组织,东盟更是积极部署数字化公共外交政策。目前,东盟十国中已有四个国家——印度尼西亚、马来西亚、泰国和新加坡,在微博上开设了官方公共外交账号,分别为“印度尼西亚驻华大使馆”、“马来西亚驻华大使馆”、“泰国驻华大使馆”和“新加坡大使日记”。

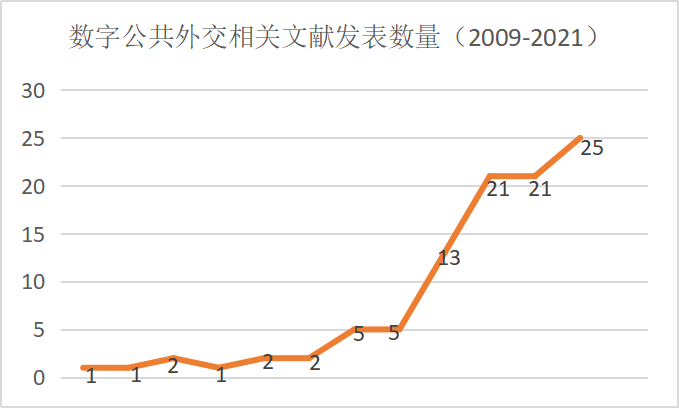

(来源:Web of Science)

实践发展必将带动理论研究。目前,国内研究主要集中在数字化公共外交的理论与实践、传播策略与影响因素、特征与功能三个方面。其中,史安斌等人对数字化公共外交的实践发展梳理和理论概念界定为之后相关研究提供了重要概念基础。任远喆等人从组织文化理论视角出发,提出的数字冲突潜在来源三维框架也极大丰富了数字化公共外交的研究理论。[7]在传播策略与影响因素的研究方面,国内研究者多采用案例分析、结构性分析、旧理论套新现象等方法,对数字化公共外交具体实践加以探析,极少有研究采用实证方法对其中的影响因子以及因子之间的调节作用进行量化证明。关于特征与功能,研究者更多聚焦一个案例,通过文本分析总结出案例所表现的特点,并在此基础上进一步挖掘其中的功能意义。

国外有关数字化公共外交的研究对象主要集中于不同国家在Facebook、Twitter和微博等社交媒体上的外交实践,侧重于通过实证方法分析单个因素(情感、幽默、国家品牌等)与数字化公共外交的关系或在其中的作用。如:Duncombe基于情感对数字化公共外交的重要影响,探讨了社交媒体、情感和身份的相互作用;[8]Manor采用广告幽默类型,分析俄罗斯驻英国大使馆发布的幽默推文,结果表明通过幽默粗暴的语气和民粹主义叙事,俄罗斯大使馆打造了独特在线品牌,同时也证明幽默策略能够有效吸引社交媒体用户的吸引力。[9]

目前,数字化公共外交相关理论框架与概念界定尚不成熟,国内外研究也尚未形成完备的体系与范式,各个研究呈现散状分布状态,研究与研究之间并未形成明显的知识网络。总而言之,我们仍然处于数字化转型的初级阶段。[10]

尽管如此,数字化公共外交还是有着极大的研究前景。从整体发展态势来看,研究数字化公共外交的文章数量正在稳步上升。按照如今的状况,学界关于数字化公共外交的研究仍会持续增长,数字化公共外交也将成为国际关系研究新的增长点。

作为一种不受阻碍且持续存在,能够促进双向互动、实时交互和时间转移的平台,社交媒体超越传统机构和组织,增加了彼此进行分享、合作和采取集体行动的能力。通过这种能力进行互动合作,不仅有利于积累社会资本、培育多元民主、促进对话交流,还带来了信息的高效制作与传播。总之,数字化公共外交有着多元的作用与效果。

从建构主义的角度来看,数字化公共外交可以被看作一个长期的社会建设过程,在这个过程中,数字化技术逐渐影响外交机构的规范、价值观、工作程序、结构以及外交官用来概念化他们技艺的自我叙述或隐喻。[11]

从功能主义的角度来看,社交媒体等数字技术平台带来了叙事制作和高效的信息传播,为改变传统公共外交的媒介、模式、来源和信息提供了技术支持,从而强化了公共外交的关系建构功能,促进了互联互通作为整体逻辑参与的另一个显著特征。[12]

从传播技术的角度来看,社交媒体等技术平台增强了国际行为者与外国公众的接触、交流与对话[13],能够有效推进相关政策和活动的国际传播,搭建起各国公众之间友好交往的绿色通道,促进民族和谐、世界和平。

从传播效果的角度来看,数字化公共外交以与对象国的公共互联为抓手[14],致力于对话、参与和关系建构,相比于以往单向传播的公共外交活动,它的传播效果表现出极强的渗透作用,这是传统外交手段所无法比拟的。

结语

目前,数字化公共外交以其独特的优势与功能,成为缓和甚至建构国际关系的重要策略,并引发了实践与理论的双重发展。在未来研究中,研究者可尝试探索数字化公共外交的运行模式、有效性评估标准以及重要影响因素,形成完备的数字化公共外交研究体系,为各国外交实践提供精确的理论指导,进而达到促进社会和谐、维护世界和平的目的。(作者:李思念 系国际传播与媒介话语研究)