三国曹魏时期对丝绸之路的经营

古代丝绸之路自西向东绵延万里,形成了不同的地理区域和文化带。祁连山与阿拉善高原之间的河西走廊正是这样一处独特的地理单元,分布着敦煌、酒泉、张掖、武威诸城,宛若一串璀璨的明珠,犹如一只长长的手臂,连通着中原和西域,更推开了面向中亚乃至欧洲的大门。处于这扇“大门”门轴位置的敦煌被誉为“丝路要冲”,在政治、军事、商贸等领域起到不可替代的作用。

甘肃敦煌雅丹地貌。

汉末魏初,敦煌动荡不安

两汉时期,敦煌就已成为中外文明交流的中心,商旅往来无有停绝。然而,东汉末期至曹魏初年,敦煌、酒泉、张掖等河西各郡却陷入持续动荡,严重影响了丝路的稳定。

曹魏统治集团始终从战略高度出发经营凉州地区。凉州通常被划分为陇西、河西(亦称“河西四郡”)两部分,物产富饶,易守难攻,乃兵家必争之地。蜀汉诸葛亮、姜维数度用兵,皆以夺取陇西各郡为目标。如此一来,经营河西四郡就在曹魏政权的西部防御体系中居于更重要地位。一俟陇西有失,魏军尚能凭籍敦煌、酒泉等地的军事力量,牵制、延缓蜀军攻势。

为达目的,几代曹魏统治者不遗余力:文帝曹丕力图恢复朝廷的主导权,任命邹岐为凉州刺史领“戊己校尉”,以护西域;委任尹奉为敦煌太守平定“黄张(黄华、张进)之乱”,稳定河西。明帝曹睿启用仓慈主政敦煌,整顿秩序,宣抚远人,使趋于衰落的丝路重焕生机。

东汉末年,朝政陷入诸侯割据,而作为丝路东端重要枢纽的敦煌,因远离中原,更加动荡。先是,太守马艾卒于任上。在与朝廷失去联系的情况下,敦煌士庶共推功曹张恭暂时担任“长史”,代行郡守之职。此“长史”是“敦煌长史”,属于边境州郡主官的副职,与东汉在西域设立的“西域长史”截然不同。“西域长史”相当于汉政权在西陲最高军事、行政长官“西域都护”的副职,首任西域长史为“不入虎穴,不得虎子”的定远侯班超,而至东汉末年,朝廷不再设都护,仅任命长史对西域实施管理。

张恭履职后,派其子张就前往中央,提请朝廷委任新太守。东汉建安二十四年(公元219年),武威、酒泉、张掖、西平四郡一度俱反,军阀豪强纷纷自立,被金城郡守苏则平定。时隔一年,张掖张进、酒泉黄华再次举兵,与在西平复叛的麹演遥相呼应,合攻金城。恰在此时,张就奉父命入京,途径叛乱区遭到扣押,叛军欲以此胁迫张恭共叛。张就私下给父亲写信,希望父亲勿以自己为念。张恭览信后,派出族弟张华攻酒泉,更遣铁骑二百,径出张掖北河,逢迎朝廷新任命的太守尹奉。最终,“张黄之乱”被平定,张就生还,父子美名传遍西陲。曹魏黄初二年(221年),张恭被曹丕任命为西域戊己校尉,赐“关内侯”,张就亦官拜金城太守。正是在这种情形下,尹奉被张氏父子迎入敦煌。

凉州之乱,丝路贸易举步维艰

尹奉,字次曾,凉州汉阳人(魏明帝时期改天水为汉阳),是一位能征善战的宿将。他之所以能脱颖而出主政敦煌,主要是在“凉州逐马”中表现突出。东汉建安十七年(212年),在潼关败北的马超不甘失败,在汉中张鲁所派杨昂助战之下,席卷天水、南安诸郡,占据州治冀城,杀害了凉州刺史韦康,随后自称“征西将军”,领并州牧,督凉州军事。参军杨阜不满马超“背父叛君,虐杀州将”,借口妻子故去前往历城联络表兄抚夷将军姜叙,以及忠于曹氏的尹奉、赵昂等凉州将领,共同逐马。众人经周密谋划,采取“调虎离山”之计。一方面,由杨阜、姜叙二人在卤城起兵,尹奉、赵昂扼守祁山,诱使马超来攻;另一方面,冀城之内的梁宽、赵衢伺机关闭城门,控制马超家眷,断其退路。马超中计,进退维谷,在陇西诸城之间反复冲杀,战况惨烈。是役,杨阜的七位族兄弟均战死,自己亦重伤,幸得征西将军夏侯渊驰援,才将马超逐出凉州。建安十九年(214年)春,马超从汉中借兵前来寻仇,尹奉、赵昂奉命参与祁山防守,双方对峙月余,待张郃、夏侯渊军至,马超退去。尹奉无疑是“凉州逐马”的核心人物之一,获得曹操嘉奖。

曹、马反复争夺的凉州、潼关一带,正是陆上丝绸之路的东端起点和贸易集散地,这场战乱对丝路商贸产生了巨大影响。尽管早期的边章、韩遂、马腾等人也曾各据州郡,但总体上尚能服从中央号令。然而,马超在建安十六年(211年)联合陇西大小军阀发起“十部反曹”,兵临潼关,拉开了“曹、马战争”的序幕。期间双方三度鏖战,除第一次是争夺关中,其余均发生在凉州。陇西、关中的兵戈抢攘不仅造成生灵涂炭,也让丝路贸易举步维艰:来自中亚、西亚的商旅无法抵达长安,止步于敦煌。

彼时的敦煌也存在问题:长期处于无序状态,甚至出现长达20多年的无太守“真空期”,俨然“独立王国”。当地土霸王们不仅坐地设卡层层盘剥,还以低于市场的价格强收货物,敲诈勒索,令过往商贾苦不堪言。曹魏建政后,尹奉接替马艾被委以敦煌太守之职,在当地整顿市场、推行军屯,取得一定成绩,但仍难驾驭专横跋扈的世家大族、清理多年积累的弊习,加之个人能力有限,恢复丝路繁荣的努力并不顺利。

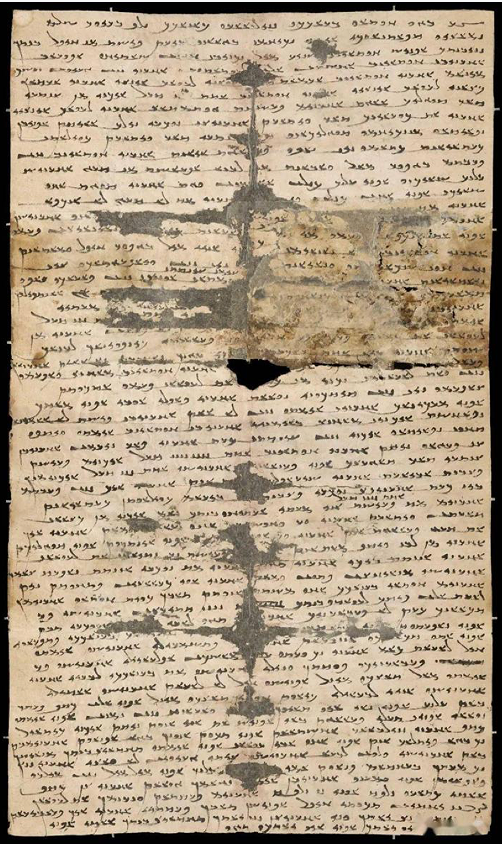

长城烽燧出土的粟特文古信札(Ⅱ号),庋藏在大英图书馆。

仓慈主政,敦煌丝路再现生机

尹奉的继任仓慈则在治理敦煌方面取得非凡成就。仓慈本是一名出身淮南的郡吏,曾被曹操任命为绥集都尉,专司屯田,颇有建树;再任长安县令,清约有方,吏民畏而爱之。魏明帝太和年间,仓慈被任命为敦煌太守。起初,对于新到任的父母官,各界并不看好:武将出身的陇西人尹奉都没能有效控制敦煌局面,这位淮南郡吏甚至连凉州籍都不是,如何能压制住当地豪强?

仓慈到任之初,针对敦煌大姓雄张的局面,采取“随口割赋”的方针:对于当地“大族田地有馀,而小民无立锥之土”的情况,按人口分划土地给百姓,抚恤贫羸,百姓只需勤勉耕种,逐年归还土地本价。此举既限制了地主势力的恶性发展,又缓解了社会矛盾。同时,针对连年战乱造成的人口减少问题,仓慈在处理诉讼之际多亲往省阅,除非必死之人,余皆鞭杖遣之,“一岁决刑曾不满十人”,有助于敦煌人口逐步回升。

仓慈最引人瞩目的为政举措莫过于完善过所制度,整顿贸易秩序,重振丝绸之路。所谓“过所”是一种过关文书,战国时期既已有之。《西游记》中唐僧取经团队持有的“通关文牒”,实际上就是“过所”。仓慈主政敦煌期间,凡是来到敦煌的商人,若愿继续东行,则由政府进行登记,发放过所,其上写明持有人的身份、目的地、发放时间以及携带货物等信息,以备沿途关津核查;如商旅决定自敦煌折返,不再东进,所携货物由政府“平取”(按市价公平交易),还贴心地派遣专人护送离境,以保人身和财物安全。

另一项举措是保护“异族婚姻”。汉魏之交,许多粟特人客居在凉州的丝路沿线城市从事商贸活动。这种情况一直延续到唐代,故岑参的名篇《凉州馆中与诸判官夜集》中才会有“凉州七里十万家,胡人半解弹琵琶”之句,诗中的“胡人”就是粟特人。在现存敦煌文书《杂抄》中,亦可看到“(仓)慈到郡,处平割中,无有阿党。胡女嫁汉,汉女嫁胡,两家为亲,更不相夺”记述。

在仓慈的努力下,汉末魏初一度萧条的丝绸之路重新焕发了活力,“民、夷翕然称其德惠”。仓太守到任数年,事必躬亲,殚精竭虑,最终在任上病逝。百姓官吏如同对待至亲般哀悼,“图画其形,思其遗像”。消息传至西域,经常往返于敦煌的各族商贾自发聚集在高昌戊己校尉及长吏驻地进行祭奠,更有甚者“以刀画面,以明血诚”,还有人为仓慈立祠。

千年回响,多元文化光耀敦煌

两汉以降至隋唐,各国各族商贾沿丝路来到敦煌经商、定居。魏晋南北朝时期,外来最多的要数粟特人,即汉文典籍中的“昭武九姓”族群。综合《汉书》《新唐书》等文献的说法,月氏人是粟特人的先祖,被匈奴驱赶到中亚,建立“贵霜帝国”。贵霜衰微后,其民散落河中地区,与原住民繁衍生息,形成了康、安、曹、石、米、何、火寻、戊地等姓氏。由于月氏人起源于河西张掖郡的昭武县(今甘肃省临泽),故泛称“昭武九姓”,实际上是对生活在中亚的各商业民族的统称。

作为古代丝路上最活跃的商业民族,粟特人在我国西北各地留下了许多史迹与文物。1907年,英籍考古学家斯坦因(Marc Aurel Stein)在敦煌西北的汉代长城烽燧考察,发现了八封粟特文信札,这便是开启了粟特学研究序幕的“粟特文古信札(Sogdian Ancient Letters)”,被认为是现存最早的粟特文书。尽管学界对于这批信札的确切断代尚存争议,有“东汉末年”和“西晋末年”两种观点,但两个时点都距曹魏经营河西走廊为期不远。从文字上看,信札分别从金城、姑臧和敦煌等地寄出,最终目的地是中亚古城撒马尔罕(Samarkand)。粟特文书的发现证明,至迟在西晋时期,中国人发明的纸张已经沿丝绸之路向西传入中亚。

在这些粟特文古信札当中,编号为Ⅱ的那张横24厘米、纵41.5厘米,现藏于英国大英图书馆。该信以墨书写于纸上,里层用丝绸包裹,外包装则为麻织品,墨书字迹写明寄往撒马尔罕。寄信人是居住在河西走廊的粟特商人那你槃陀(Nanai Vandak),收信人是拔槎迦(Varzakk)。信的主要内容与商贸有关,涉及金银、樟脑、麝香、小麦、织物等,并提及粟特人散居在丝路沿线的许多州郡,如敦煌、酒泉、武威、金城。由于种种原因,这八封信件并未送至收件人手中,而是被留在长城烽燧中长达千年,成为多元文化在敦煌的历史回响。(作者:林硕 中国国家博物馆副研究馆员、中国致公党北京朝阳区委理论研究组组长)