中心霸权与外围困境:信息依附论视角下的国际传播

内容摘要:依附论视野中的“中心-外围”国际政治经济格局,在国际传播中也有所表现。“中心”(即西方发达国家)利用自身传播力的优势,控制、支配、剥削“外围”(即非西方发展中国家)。在当下的国际传播格局下,中心国家在资本、文化、政治上具有绝对的霸权地位。中心国家的媒体以“新闻自由”之名进行跨国采访报道,号称“价值中立”,但在政治统摄传播的逻辑下,可能成为国际社会中的秘密力量,成为“文化帝国主义”统治的重要部分。外围国家在国际传播中居于边缘地位,不仅自身处于沉默与失声的状态,而且受到中心国家的规训和控制。在依附论视角下,中国国际传播要发出自己的声音,不仅仅是一个增强能力的技术问题,更是一场新叙事替代旧叙事、新秩序替代旧秩序的革命。

在政治经济学领域,依附论一直是不可忽视的学说,在发展中国家流传甚广。依附论又称“外围-中心论”,由巴西学者费尔南多·卡多索(Fernando Cardoso)最早提出,主要代表人物有阿根廷的劳尔·普雷维什(Raúl Prebisch)、埃及的萨米尔·阿明(Samir Amin)、德国的安德烈·弗兰克(Andre Frank)等。依附论认为,世界分为“中心”国家(发达国家)和“外围”国家(发展中国家),前者在世界经济中居支配地位,后者受前者的剥削和控制,后者依附于前者。发达国家主导了国际关系的规则、主题、动向,而发展中国家则游离在主流之外,受到支配和钳制。在国际传播领域,同样可以看到“中心-外围”格局的大致轮廓。伴随着后疫情时代国际关系与互联网领域发生的深刻变革,信息全球化理念遭到挑战,一度沉寂的依附论在国际传播领域再度被激活,体现为信息依附论的全新形态。

米歇尔·福柯(Michel Foucault)指出,“话语是一种权力”。他认为,我们的社会形态处于从规训社会向控制社会过渡的历史阶段。控制机制变得越来越“民主”,越来越内在于社会领域,这种机制通过公民的大脑和身体传播,统治的社会融合和排斥行为因此也越来越内在于主体自身。拥有话语权的西方媒体也拥有构建世界的能力。国际新闻报道是一个成本极高、回报率低、人才稀缺的领域,要完成一篇跨国原创报道需要大量资金扶持——不仅需要派驻记者前往事发地,在相关区域设置记者站,还要招聘当地新闻助理。只有西方发达国家(中心国家)的大型媒体集团才能负担起国际报道的高昂费用。大部分外围国家向中心国家的媒体机构购买新闻内容,价钱虽然相对低廉,但背后的代价非常大——西方媒体在该国掌握了话语权力,这造成外围国家对中心国家的信息依附。

西方媒体通过新闻报道的垄断优势,构建全球的伦理秩序,同时宣传和输出西方价值观。诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky)指出:“为了执行依照上述原则并实施的计划(劫掠、剥削和控制),国家必须编织出一张精巧的假象和欺骗之网。”探索国际传播的信息依附本质,需要深入传播政治经济学中关于结构体系的研究,通过“图绘”,描述当下的国际传播格局。传播政治经济学对资本与权力的分析,有助于对国际传播的规律与效果进行全面的评估。当下“西强东弱”的国际传播格局是怎么形成的?它的动力来源在哪?它的表现为何?它如何嵌入当下的国际格局之中?它的本质为何?出路又在哪里?这些都是本文试图探讨的问题。

一、信息依附论下的“中心”与“外围”

依附论诞生于 1960 年代的拉丁美洲,在发展中国家颇为流行。依附论的代表人物普雷维什认为,世界经济体系是由“中心”和“外围”两极构成的,这种两极格局形成了一个排斥性的体系,“中心”是繁荣富足、工业发达的资本主义国家,“外围”则是持续贫困的发展中国家。“外围”依附“中心”,而“中心”利用“外围”,同时限制和阻止“外围”的发展。最后的结果是:“中心”日益发达,“外围”则持续凋零。依附论认为,“不论过去或现在,造成不发达状态的正是造成经济发达(资本主义本身的发展)的同一个历史进程”。依附论在后来的发展中伴随着巨大的争议,也分为比较激进的古典依附理论和比较温和的改良主义依附理论以及依附发展论,但总体而言,中心-边缘的不平等结构是依附理论的核心概念。

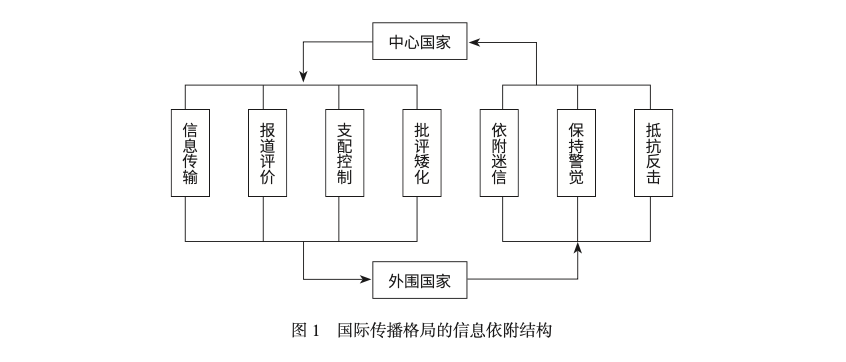

(一)国际传播格局的信息依附逻辑

当下的国际传播格局中,某些西方发达国家处于核心位置,在格局中属于“高维可见”。这些国家往往就是依附体系中的中心国家,它们是国际舆论场上的主要言说者,也是议程设定者。除此之外,大部分发展中国家或欠发达国家处于外围,在国际传播格局中缺乏存在感,不仅无法参与议程的设定,而且无法进行自身的表述。在当下,以美国为首的发达国家控制了90% 的信息发布渠道,通过国际新闻报道介绍国际局势和世界发展态势等内容,对第三世界国家进行信息轰炸,牵引发展中国家的认知,并调整和形塑后者的价值观。无论是在文化内容产品的传播上,还是在新闻报道的传播上,都呈现出明显的西强东弱格局。在文化内容传播领域,我们可以见到西方文化在全球多个维度的显性呈现,在全球化浪潮下,好莱坞、迪士尼、漫威、NBA 等文化品牌在资本与国家意志的强势推行下进行全球传播。在新闻领域,以CNN、美联社、《纽约时报》、BBC 为首的西方媒体在国际新闻圈中占据重要位置,它们有能力进行全球新闻采访与内容生产,因此生产了占据总数 90% 以上的新闻产品。而外围国家大多数缺乏跨国采访的能力和资金,对发生在万里之外的国际新闻无计可施。因此,在国际新闻的报道与阐述上,西方拥有绝对的话语权。

中心国家生产的新闻产品也提供给外围国家。大量外围国家的媒体在引用中心国家的文本、画面与观点的同时,在接受中心国家媒体制定的新闻框架。这些媒体虽然号称客观中立,但依然有明显的报道框架与价值取向,这种框架又会潜移默化地影响外围国家的受众。根据欧文·戈夫曼(Erving Goffman)的观点,框架就是人们对某个社会问题的认知路径。“人们借框架整合信息、了解事实,其形成和存在均无可避免”,新闻媒体借助这种框架来勾勒国际局势的相关事实。通过框架的建立,中心国家巧妙地将带有主观性的叙事视角推广至全世界,潜移默化地影响外围国家受众对国际新闻的认知。

普雷维什在他的经典著作《外围资本主义》中提到了信息依附体系的存在:“新闻企业和一个以特权消费社会为特点的体系的发展紧密地联系在一起,并在很大程度上依附于商业广告……大的新闻企业不论其政治主张是如何地广泛和不同,但它们都是体系最高层的组成部分。”从总体的政治经济领域看来,国际传播机制也是其中的重要组成部分。中心国家的传媒机构也巧妙地维护其所在国的优势地位,不断地强化中心-外围的世界体系。从这个角度而言,这些传媒机构与跨国公司一样,都是依附体系的共谋者。因此,国际新闻业并不完全是客观世界的真实反映,而是国际政治在文化上的工具性使用。由于缺乏对手,西方媒体可以对国际新闻进行选择性报道,甚至公然歪曲事实。

在 2021 年 5 月爆发的巴以冲突中,加沙地带武装人员与以色列军队互射导弹,造成加沙地带 35 名巴勒斯坦人死亡,5 名以色列人死亡。该事件是巴以长期冲突的一个阶段性爆发,由巴勒斯坦抗议者与以色列警方在东耶路撒冷谢赫·贾拉社区发生的冲突引起,背后涉及长达70 年的历史经纬与民族矛盾。在 CNN 新闻网站 2021 年 5 月—7 月发表的 17 篇相关报道中,6篇立场相对中立,但有 11 篇是站在以色列的立场上,将哈马斯塑造为恐怖分子或极端分子,没有一篇支持哈马斯。CNN 新闻网站长期以来对巴以矛盾的报道框架,总是将以色列建构为无辜、受害、文明的一方,而将哈马斯建构为野蛮、暴力、恐怖的一方,这种“文明-野蛮”的二元结构框架将影响受众,使受众忽视巴以冲突的复杂性,认为哈马斯“罪有应得”,而对以色列的暴力手段给予肯定。在巴以问题上,美国的态度是长期偏袒以色列的。以色列虽然位于中东,但被视为西方国家的一员。在报道中,西方媒体以巧妙的“框架”强化了倾向性,从而也塑造了受众的价值认同。

(二)处于国际传播格局“中心”的西方国家角色

二战之后,西方国家受到巨大破坏,对原有殖民地政治与军事的控制力不断下降,最后殖民体系也土崩瓦解。不过,帝国主义改变了以往的武力占领和直接殖民道路,采用更加隐蔽的方式进行操控,在经济、文化与科技层面的“后殖民”成为帝国主义对前殖民地进行控制的新手段,而传播层面的操控是重要的手段之一。西方对非西方世界的大规模统治也发生了新的变化,取而代之的是以许多方式传播宗主国的文化,渠道为传媒、教育等,进一步控制前殖民地国家的精英阶层,并将它们纳入统治体系,使其成为驯化这些国家的一种工具。

中心国家对外围国家的行动体现为如下四点,第一是信息传输。中心国家的媒体占有绝对的优势,因此他们源源不断地进行内容生产。多家西方权威媒体,如 CNN、BBC、CBS、VOA、FOX 等,尽管在国内新闻产业中存在竞争关系,但是在国际新闻的报道中步调一致。这些媒体在全球各地设立记者站,各自派驻了数百名记者。第二是报道评价。这些媒体也会对外围国家的新闻进行报道,包括带有主观倾向性的评论。这些报道都带有特定的立场,干扰被报道国家的舆论场。比如,英国《经济学人》杂志对非洲的描述就建立在贫困、战乱、绝望的框架上,试图暗示缺乏白人殖民者的引导,非洲国家就无力进行有效的社会治理,只有西方的NGO 组织有能力帮助非洲走出困境。这导致人们对非洲政权失去信心,也助长外资不敢进入、本国精英出逃等恶性循环。第三是支配控制。中心国家通过媒体进行意识形态的传播,在潜移默化中改变受众的认知,让外围国家的一代人产生对中心国家的好感,从而强化外围国家的精神依赖。文化帝国主义是帝国主义在全球文化领域的表现之一。它不断地改进说服手段和大规模销售的技巧以达到这一目的。以美国为例,其文化传媒产品在世界上广泛传播,世界到处充斥着美国制造的影像与信息,带有意识形态统摄力的文化帝国主义得以形成。学者赫伯特·席勒(Herbert Schiller)指出,在美国资本主义拓展国内外市场的过程中,美国商业传播媒介在美国商业组织及其价值观向国际社会每一个角落的扩张和传播中扮演了先锋角色。第四是批评矮化。一旦外围国家的执政者违背中心国家的“旨意”,就会遭遇西方媒体毫不客气的攻击。尤其是该国遭遇政治风波的时刻,西方媒体会快速地介入,煽动民众推翻政权。这部分在后面会详细探讨。

(三)处于国际传播格局“外围”的非西方国家角色

大部分“外围”国家都在致力于经济发展与社会治理。这些国家大多数在 20 世纪中叶才摆脱殖民统治,成为主权国家。其工业基础都相当薄弱,经济结构单一,人均收入也不高。由于历史原因,这些国家往往面临复杂的社会问题、环境问题、民族问题、宗教问题、国家安全问题等。其新闻事业往往处于粗放式发展的状态,资金与人手非常有限,同时缺乏信息发布的基础设施和相关技术。新闻机构往往只能从西方媒体中摘编国际报道填充版面。在信息技术上,它们完全依附于西方国家。尤其是广大普通受众,在长期的潜移默化中,形成了对中心国家的依附和迷信。

这些“外围”国家可以分为三类。第一类是对中心国家采取跟随政策、亦步亦趋的国家,比如印度、南非、马来西亚、沙特阿拉伯,以及大量中小型国家。这些国家的特点是采取亲西方政策。作为帝国主义在区域政治中的重要“盟友”,它们在不自觉中成为文化帝国主义的捍卫者与追随者。以马来西亚的主流报刊为例 [ 包括《星洲日报》《新海峡时报》《每日新闻》(Berita Harian)和《星报》(The Star)],它们的国际新闻多采用美联社、路透社、合众国际社、法新社、彭博社等西方通讯社的新闻源,偶尔有新闻来自本国通讯社马新社,但比重非常低。它们已经成为依附体系的一部分,甘于处于外围状态。第二类是保持一定的独立性,采取自主的新闻策略的国家。这类国家由于具备一定的综合国力而拒绝处于依附地位,对西方的文化帝国主义保持警惕态度。中国、墨西哥、尼日利亚、土耳其以及俄乌冲突发生之前的俄罗斯等就属于这一序列,这些国家都属于全球性或区域性大国,与西方保持一定的距离,既有合作的一面,也有对抗的一面。第三类是与美国或西方关系不佳,在媒体上进行互相攻击的国家。这些国家包括古巴、朝鲜、伊朗、委内瑞拉,如今还有俄乌冲突发生之后的俄罗斯。西方媒体对这些国家及领导人进行丑化报道,将他们塑造成“暴君”,不断打压其政权的合法性,从而挤压它们的国际政治空间,为美西方的经济制裁创造舆论氛围。“真实性是新闻的生命,但当新闻遇上国际关系、国家利益、价值观冲突时,新闻的真实性也许应该为此让道。”

综上,国际传播格局下的信息依附结构如图 1 所示。

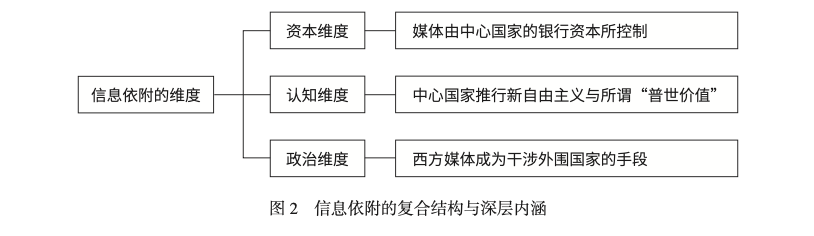

二、信息依附的复合结构与深层内涵

当下国际传播格局的信息依附体系存在三个不同的维度:资本维度、认知维度和政治维度。资本维度是可见性最强的部分,掌握资金优势的中心国家控制外围国家的产业体系,也包括其媒体产业。认知维度是比较隐蔽的部分,但也体现了信息依附论中的深层逻辑,即通过控制外围国家人民的认知,巩固亲西方领导人的政治合法性,从而强化“中心-外围”的依附。而政治维度则是信息依附的最终目标,一方面西方媒体从业者深度介入所在国政治,另一方面西方国家扶持外围国家的精英集团成为买办阶层及代言人,以实现深度操控。

(一)信息依附中的资本维度:中心国家的银行资本控制媒体命脉

西方媒体呈现出明显的资本逻辑。一家拥有大量记者的西方新闻机构也是一家“跨国公司”,与其他形式的跨国公司一样,是一个具有支配性力量的国际行为体,它的“产品”(国际报道)对构建某一国家的形象具有极大的影响力。西方的媒体集团大多采用市场化运作模式,奉行资本逻辑,并且在信息市场中寻找获利的机会。西方媒体的股东往往是涉及政治较深的利益集团,通过操控国际议题来影响股票、石油、期货市场,以追逐最大利润。那些控制国家经济命脉的大垄断财团,往往会把媒体的所有权和话语权掌握在自己手中,通过媒体来控制舆论,通过舆论再影响政府,以获得对自己有利的政策。“当今的传媒公司更接近于约瑟夫·熊彼特所称的高垄断阶段里的合作式竞争者,而不像大多数经济理论里所描述的那种自相残杀的激烈竞争的传统式竞争者。这些大公司的首脑们都相互直呼其名,而且定期举行对话。即使那些彼此不太友好的公司,像默多克公司和时代华纳公司也明白,它们为了更大的利益,彼此必须合作。”这样一来,西方国家的新闻媒体根本无法摆脱资本、政党和政治的干预和影响。更深层的原因是,所有的一级和二级传媒公司都是通过它们信赖的几家投资银行(如摩根银行和高曼银行)相互连接在一起的,这些银行操纵了大多数传媒公司的合并行为。这些有意识的合并行为并不仅仅影响经济活动,还使得传媒公司成为国家、地区乃至世界事务中强有力的政治说客。

外围国家的媒体不仅难以产生世界性影响,还深受中心国家的资本影响。外围国家的大型媒体集团或者互联网公司往往受到来自中心国家的资本的影响。比如,乌克兰的著名电视台1+1 频道就掌握在乌克兰巨富、犹太裔的伊戈尔·科洛莫伊斯基(Ihor Kolomoyskyi)手中。他曾经流亡以色列,其大量资金来自华尔街资本的“捐赠”。作为乌克兰人,科洛莫伊斯基一直与以色列的犹太财团保持紧密联系,并从中获得大量资金与政治资源。从 2015 年起,他斥巨资打造了乌克兰火爆电视剧《人民公仆》,并捧红了在剧中主演总统的演员泽连斯基。随后,泽连斯基在科洛莫伊斯基的资助下参加乌克兰大选,一举成为真的总统。泽连斯基上台后,科洛莫伊斯基成为幕后老板,乌克兰的外交政策随即倒向西方一边。跨国资本永不眠,它们通过寻找外围国家的代理人,深入操控外围国家的市场化媒体,并将其打造为政治宣传的重要阵地。

传播机制遵循资本逻辑,资本可以为某些特定目标打造优质内容,也可以搭建平台、购买流量、增加曝光率及进行议程设置。而缺乏资本支撑的内容则难以实现大规模传播,尤其是无法进行跨国传播。资本已经渗透了全球传播行业的方方面面,它们营造出一个虚假的政治文化氛围,这种氛围允许商业占主导的机制顺利运行。这种统治一旦建立起来,全球传媒体系在政治上就会变得保守起来,因为大传媒公司是现在社会结构的最大受益者,任何在财产分配和社会关系上的改变,都不符合它们的利益。

(二)信息依附中的认知维度:推行新自由主义与所谓“普世价值”

引导外围国家受众的认知,是当下信息依附体系的功能所在。在资本的簇拥之下,西方媒体连同所在国媒体进行新自由主义观念的推广。新自由主义是美国、英国等西方国家自 1980年代起占据主流的一系列价值观的总和,包括政治上的选票机制、经济上的自由放任以及文化上的全球化等。在后冷战时代,美国政府为了在国际上推行新自由主义,将其具体政策化为“华盛顿共识”,并作为改革范本在全球推广。皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)指出,全球化是西方新自由主义宣传的产物,正像“野火”一样在全世界蔓延,势不可挡地成为西方的主流意识形态。西方媒体不断强调“自由世界”的价值观,目标是改变外围国家的认知层面,将非西方文明驯化为西方文明的追随者,也就是外围的服从者。可是,非西方文明的追随者不可能真正地成为西方,就如同外围不可能真正跻身于中心一样。在不合理的国际分工和流通体系下,新自由主义的国际扩张,使得广大发展中国家与发达国家的贫富差距进一步拉大。

具体而言,西方媒体主要通过如下方式推行新自由主义和所谓“普世价值”,以影响外围国家的认知。首先,西方媒体破解在外围国家非常流行的反殖民话语,淡化中心国家和外围国家的对抗关系,倡导“告别革命”“历史终结”,驯化民族主义的抗争力量,使得左翼运动偃旗息鼓。其次,西方媒体美化中心国家的形象,树立跨国公司的亲善形象,提倡市场竞争,鼓励发展中国家融入国际分工体系。将自由主义的内核融入全球化理论之中,暗示外围国家有机会通过自由竞争获得发展的机会。最后,西方媒体推行在西方社会占主流的所谓“普世价值”,把美国及西方对“自由、民主、人权”的特殊性定义抽象为普遍性原则,并作为唯一标准强加于其他国家。西方媒体强大的话语能力与传播能力,导致一些外围国家的青年心甘情愿地接受“观念上的殖民”。西方所谓“普世价值”的推行,否定了文明差异性,在强化所谓“普世价值”的同时否定了支撑外围国家共识的文明体系。

在认知维度上,根植于西方意识形态的 NGO 扮演了重要角色。一些 NGO 以非营利机构自居,以学术或公益为旗号,倡导某一领域(比如环保、人权、社会治理等)的“国际标准”,占领道德高地后成为领衔全球认知的倡议者。国际 NGO 主要以道德理念和价值观为核心,与国家和其他行为体建立互动关系,形成一种网络,在志愿、互利、横向交往和交流模式的基础上建立起固定的联系和组织形式。西方媒体与跨国 NGO 深度合作,形成了“观念-行动”共同体。比如,著名的环保组织“绿色和平组织”就经常发布外围国家的“大气污染指数”,强化公众的认知;而西方媒体迅速跟进,以环保为名干涉外围国家的工业化进程。西方的 NGO与媒体形成了共同进退的“神圣同盟”,甚至有一些 NGO 与西方媒体深度绑定,成为其庇护者。比如,成立于 1985 年、与国际多家媒体有密切往来的“无国界记者”(Reporters Sans Frontières,RSF)组织,号称要保护所有驻外记者(大部分是西方国家记者)的新闻自由和人身权益。事实上,“无国界记者”组织接受了美国、法国等西方国家的赞助,其中包括美国“国家民主基金”(National Endowment for Democracy, NED)、“索罗斯基金会”(Soros Foundation)和“自由古巴中心”(Center for a FREE Cuba)等。

(三)信息依附的政治维度:西方媒体成为干涉外围国家内政的手段

美国学者赫伯特·甘斯(Herbert Gans)称:“国际新闻通常不会严格按照客观性法则报道,他们倾向于依附美国的外交政策。”权力是西方国家主导的国际政治追求的终极目标,也是西方国家文化霸权所追求的根本落脚点。在 20 世纪中期的民族解放浪潮之后,很多外围国家都已经实现主权独立,但是作为前宗主国的中心国家依然希望控制这些外围国家,以满足自身对权力的追逐。普雷维什指出,“中心统治集团的经济利益与战略利益、意识形态利益、政治利益结合在一起,这些利益在中心构成一张网,从这儿产出中心-外围关系中种种顽固不移的依附现象”。第一代依附论学者提出,资本主义国家是世界经济体系的“伐木工和抽水工”。这种观点放在国际传播格局来说,就是当外围国家尝试表述与西方主流声音不一样的价值时,会受到原有秩序维护者的否认以及集体打压。掌握话语权的西方媒体会通过其强大的媒体渠道资源反驳、压制外围国家的表达。对一些被认为“不听话”的外围国家,西方媒体就会发动有组织的大规模“媒体战争”,丑化与抹黑这些国家。

西方新闻机构拥有一套成熟的话语体系与价值框架,这套框架在一开始有助于受众快速地认知国际社会。但是随着时间的推演,这套框架逐渐形成观念霸权,打造其所谓正义、进步、美好的幻象。同时,西方媒体不断强化这种印象,为帝国主义进行“政治化妆”,逐步将话语转变为权力。这种话语对外围国家的政局产生深刻影响,甚至足以影响其政治走势。不少外围国家的亲西方人士在西方媒体的造势下在本国逐步获得统治权力,成为中心国家的代理人。比如,西方新闻机构大肆追捧一些所谓的“异见人士”,将他们塑造成人权斗士,甚至捧为诺贝尔和平奖、萨哈罗夫人权奖的候选人,并通过发达的媒体网络广泛传播,以达到宣传的效果。这些或许比执政者更著名的“异见人士”将成为中心国家打压外围国家的重要武器。例如,西方媒体从 2000 年起大力包装缅甸民主化运动领袖昂山素季,使她从一个“抗争者”发展成缅甸实际上的最高领导人。

如果某个执政者或执政集团成为中心国家的打压对象,高度组织化的媒体战争就会配合外交政策展开,形成中心国家“顺我者昌、逆我者亡”的霸权逻辑。2011 年 1 月,埃及发生政变,西方媒体记者发回了大量的现场报道,将此事件纳入“民主化浪潮”的框架,认为它在塑造一场轰轰烈烈的“阿拉伯之春”。当时的《纽约时报》以头版专题报道了埃及政变,试图美化抗争者,为运动注入道义上的合法性,参与了瓦解当时总统穆巴拉克的政治威信的过程。在穆巴拉克还掌权的时候,他们就高呼穆巴拉克大势已去,号召更多的人民站出来推翻“暴政”。另一个案例是在 2019 年委内瑞拉政变期间,《纽约时报》电子版推出了评论《起诉:推翻马杜罗和他同伙的方法》(One Way to Bring Down Maduro and His Cronies: Indictments),为反对派造势,力图推翻马杜罗政府。美西方传媒机构对外围国家执政者发起的媒体战争数不胜数。

在中美关系之中,西方媒体对中国共产党进行的充满敌意的报道也清晰可见。2021 年年初,包括 CNN、《纽约时报》、美联社、BBC等在内的西方媒体,根据“澳大利亚政治战略研究院”(Australian Strategic Policy Institute)一份子虚乌有的“种族灭绝”报告,联手炒作中国“强迫劳动”“种族灭绝”等不实消息,将其作为“制华”的重要砝码。此外,一些外媒记者打着国际新闻报道的旗号,在中国从事某些政治活动。比如,2016—2018 年担任白宫副国家安全顾问的马修·波廷格(Matthew Pottinger)就曾经在 1998—2005 年担任《华尔街日报》驻华记者。

总体而言,西方传播机构的角色并不仅仅是观察者和报道者,它们还介入国际政治的深层逻辑之中:获取情报、操控人心、煽动舆情、介入社会运动、影响政治走向,借助中心国家的强大文化软实力,使远程控制外围国家成为可能。在国际传播格局中,资本维度是动力来源,认知维度是执行过程,政治维度是追求目标,中心国家的信息霸权形成对外围国家的全面辐射,强化了中心-外围的依附体系(见图 2)。

三、结语

依附论是一个产生于 1960年代的左翼理论,一度带有很大争议性,被西方主流学界所批评,甚至被某些主流学者视为“过时”的理论。在全球化高歌猛进的时代,西方媒体大力标榜所谓的客观理性与价值中立,令依附体系的逻辑变得比较隐蔽。西方媒体的新闻观念也一度让非西方国家的受众耳目一新,触发了国内新闻业界向西方知名媒体学习的热潮。但近年来随着国际格局的变化,新自由主义全球化的神话逐渐退潮,中心国家与外围国家之间的壁垒再次悄然筑起,前者依然利用文化霸权与信息霸权支配后者。在该情境下,左翼理论重新焕发了生机。依附论的逻辑在国际传播领域一样是可被证明的,具有高超新闻内容生产能力的西方媒体依然具有强大的议程控制能力,并且显示出清晰的“政治统摄传播”的倾向。在涉华关系上,一些西方传媒机构也系统地生产对华的偏见与恶意,这种话语生产与西方国家的对华政治打压密切配合呼应,应当引起我们的警觉。这证明依附论并没有“过时”,相反存在于很多现象的背后。当然,笔者并不赞成矫枉过正,新闻业的采访自由和报道自由应当受到尊重,但这种自由一旦凌驾于国土安全(包括意识形态安全)之上,就会对所在国的国家利益和安全构成威胁。

由中心国家着力维持的依附体系不会自行终结,对外围国家而言,必须努力倡导“另一个可能世界”。如果每个外围国家都能主动拒绝西方媒体的不断言说,破除对西方媒体的弥赛亚式信仰,就能在一定程度上消解中心国家的文化霸权。此外,外围国家也应该更多发展自己的媒体,不再成为国际舆论场上的沉默者,主动与中心国家进行“意义争夺”,击破西方媒体的“一言堂”,从而让国际舆论场上出现其他声音。外围国家有数十亿人口,这意味着一种潜在的可能性,一旦这数十亿人进入互联网场域并获得发声的机会,国际传播的格局将发生颠覆性的改变,传播领域的依附格局极有可能被打破,国际传播新秩序运动所渴求的全球正义就有可能会到来。

中国的对外传播事业在这样的“中心-外围”结构之中可谓任重道远。作为非西方国家的我们,虽然近年来经济上取得较大成就,但总体而言依然是外围国家。根据依附理论,一旦外围国家试图进入体系的中心,就将受到中心国家的全方位打压。当下中国与美国及西方的复杂关系已经在很大程度上证明了这一点,而西方媒体对中国政府的污名化操作也遵循了这一逻辑。中国当下国际传播的目标,就是要破除对中心国家的迷信,打破中心国家编织的叙事框架 , 重建更加平等、民主的国际传播新秩序。因此,中国需要一支规模相仿的驻外新闻队伍,与西方媒体争夺话语权,打造国际舆论场的另一种声音。作为崛起的大国,中国有能力推进外围国家之间的合作(南南合作),共同倡导打破依附格局的国际传播新秩序运动。要做好对外传播,中国的目标不仅仅是介绍自己,而且是介绍世界,尤其是被忽视的外围国家。独立自主的中国不仅需要重新获得文化主体性,同时也需要推动世界的文化多样性。我们只有报道好全人类,我们才能最终报道好自己。(作者:马立明 暨南大学新闻与传播学院副教授)