美国运用舆论战配合国家经济战略行动策略解析

自2018年中美贸易摩擦发生以来,美国对中国战略挤压从贸易领域逐渐向金融、科技、国家安全等多个领域延伸,并配合舆论战攻势对中国强力施压,目的是迫使中国“自愿”签订其认为的“平等”协议、打击中国国际竞争力。此类战略与20世纪80年代美国对日本施压的一系列举措高度“形似”。仅限于“形似”,是因为两者的时空环境存在巨大差异。例如,中美贸易摩擦时值多边主义兴起,而美对日打压阶段正处冷战时期;中国是独立主权国家,而日本则依据条约有美军驻扎;中国通过革命战争获得主权正外部性,而日本是二战战败国;中国拥有完整工业体系和广阔市场纵深,而日本高度依赖出口贸易,等等。

21世纪中美双方本应基于世界格局的发展趋势建立新型大国关系,但是美国部分政客仍抱持冷战僵化思维,在公开话语层面将中国粗暴定义为“自由世界敌人”,将中美竞争解释为“文明冲突”。在国际舆论场中,中国无法回避被冷战思维和话语方式裹挟的美国。因此,分析并理解20世纪80年代美日摩擦期间美国如何运用舆论战向日本施压,对中国当下增强战略定力、应对美国施压具有重要现实意义。

一、研究背景

为准确把握美国发动舆论战的客观条件,首先需要理解当时美国之于日本在主权和经济发展方面的相对关系,以及美国在世界格局下的自身利益需求。学界对日本经济从20世纪90年代开始进入长期衰落有多种解释框架。徐进等学者认为以《广场协议》(Plaza Accord)为代表,日本在美日摩擦中选择“投降主义”路线以致由盛转衰;石原亨一则认为是日本“出口型经济增长路线”的“结构性缺陷”导致了衰败,美日摩擦并非根本原因。抛开这些具体观点,有三条重要历史发展线索贯穿于学界主流探讨中。

第一,日本得益于国际形势创造出“战后经济奇迹”。二战后,美国为支援朝鲜战争在横滨设立驻日美军司令部,投资150亿美元帮助日本实现再工业化,以直接投资实现资本原始积累。其军工生产线在战争结束后迅速被日本转为民用,在20世纪50年代中期创造了“神武景气”。因此正是美国的协助使得日本具备了发展现代工业的技术条件。

第二,美国对内“重振国威”(Let's Make America Great Again),对外产业转移。在20世纪70、80年代之交,美国面临三大挑战:一是由于前苏联“南下战略”下的全球扩张,美国在全球格局中处于相对守势;二是西方世界出现经济滞胀。时任美联储主席保罗·沃尔克(Paul Volcker)提出应对策略,自1979年到1983年在所谓的“通货紧缩情景”中大幅提高利率。在最优惠利率飙升至两位数之后,通货膨胀开始下降。尽管从1983年开始,美国经济逐渐复苏,但失业率仍然在随后的6年内持续上升;三是美国社会仍未走出战争阴影。为此,里根总统提出“重振国威”的口号,推动美国从产业资本向金融资本转型,并通过科技、军事、金融、话语强权在世界范围内“争霸”。

第三,美日长期贸易摩擦不断,日本“自愿”签订一系列不利于本国产业发展的贸易协定。随着日本轻工业不断发展,一度与美方发生直接竞争关系。1956年起,美国向日本发起贸易战,日本对美国棉纺织品出口实施了“自愿”管制,并将限制延期至1961年。美国如法炮制,随后在钢铁、家电、半导体等行业均迫使日本让步。1985年9月,美国推动日本签署著名的《广场协议》后,日元对美元汇率从最初的250:1一度在1987年上升到120:1,重创日本出口行业。1991年以股市、楼市崩盘为标志,日本国内经济发展陷入长期低迷。

综上,美国对日本全面经济战略行动是渐进式的,从单一领域向多领域延伸,并最终通过在金融领域“釜底抽薪”全方位打击日本产业竞争力和长期发展潜力。其中,1983年8月美国众议院提出“调整汇率”以解决美日贸易失衡问题的重点,被视作是美日金融战的起点;1990年6月,日本完成日美结构协议会的《最终报告书》,同意消除“结构性障碍”,从制度设计层面按美国要求完成“改造”,标志着日本从社会运转逻辑上丧失对美形成真正竞争力的可能。参考这两大关键事件节点,本文将研究的时间范畴确定为1983年8月至1990年6月。

二、研究方法

事件数据在一定程度上揭示了国际和国内社会关系的动态趋势,为从大数据视角研究国际政治和地缘关系尤其是合作和冲突关系提供了有力支持。本文使用谷歌的全球事件、语言与语调数据库(The Global Database of Events,Language,and Tone,简称GDELT),以“日本”为检索关键词,在1983年8月1日至1990年6月1日的时段内,筛取出65907条有效数据。而后通过冲突与调解事件观察分类法(Conflict and Mediation Event Observations,简称CAMEO)对事件进行编码,得到结构化的数据库条目,并标记以下属性:日期、源参与者、目标参与者、事件类型、提及事件的文章数量、冲突/合作类型和冲突/合作烈度。

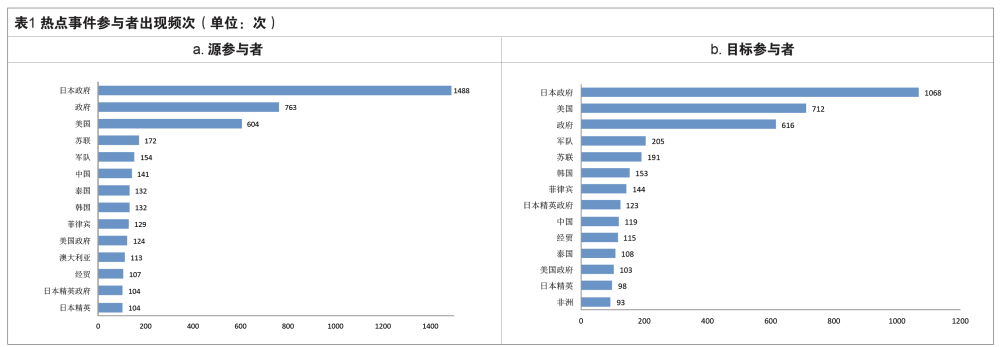

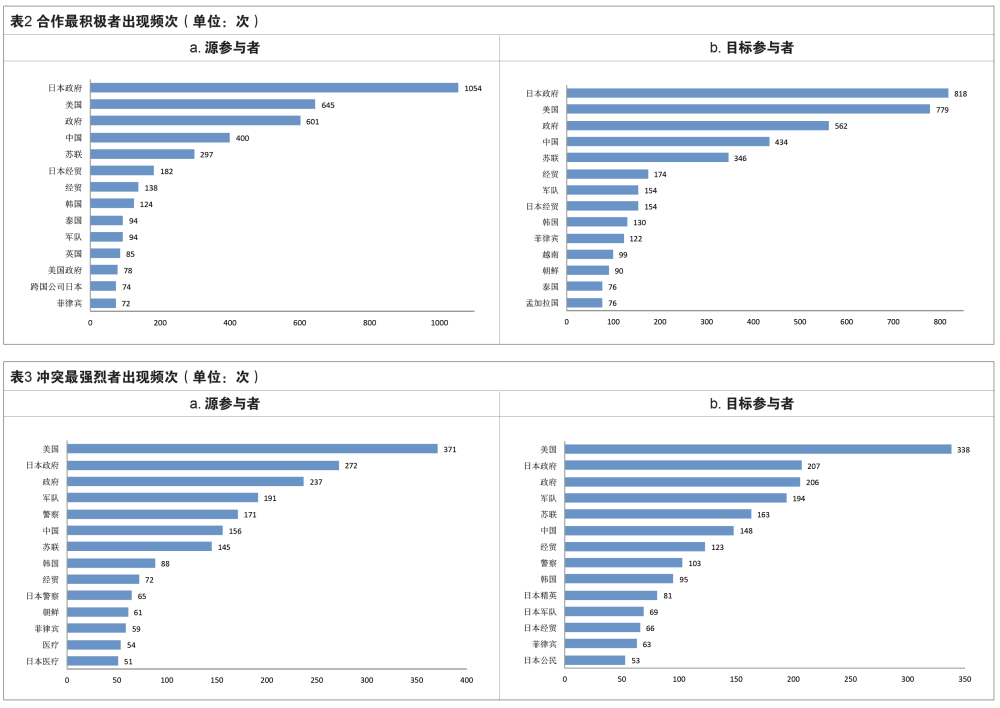

首先,本文对事件参与者进行频次分析。事件参与者的被提及次数越高,说明被报道频率越高,媒体关注度越高。以日报道数≥10为标准,本文筛选得到12147条热点事件,并对其源参与者和目标参与者进行分类整理,筛选其中冲突/合作程度高的字段进行分析,见表1。根据GDELT的分析规则,烈度指数的数值范围为-10至10,并且指数越小表示冲突越强烈,指数越大表示合作越积极。因此本文以≤-5或≥5为标准进行筛选、在降序排列下取前15位结果,以此分别得到与日本冲突最大和合作最积极的事件参与者,见表2与表3。

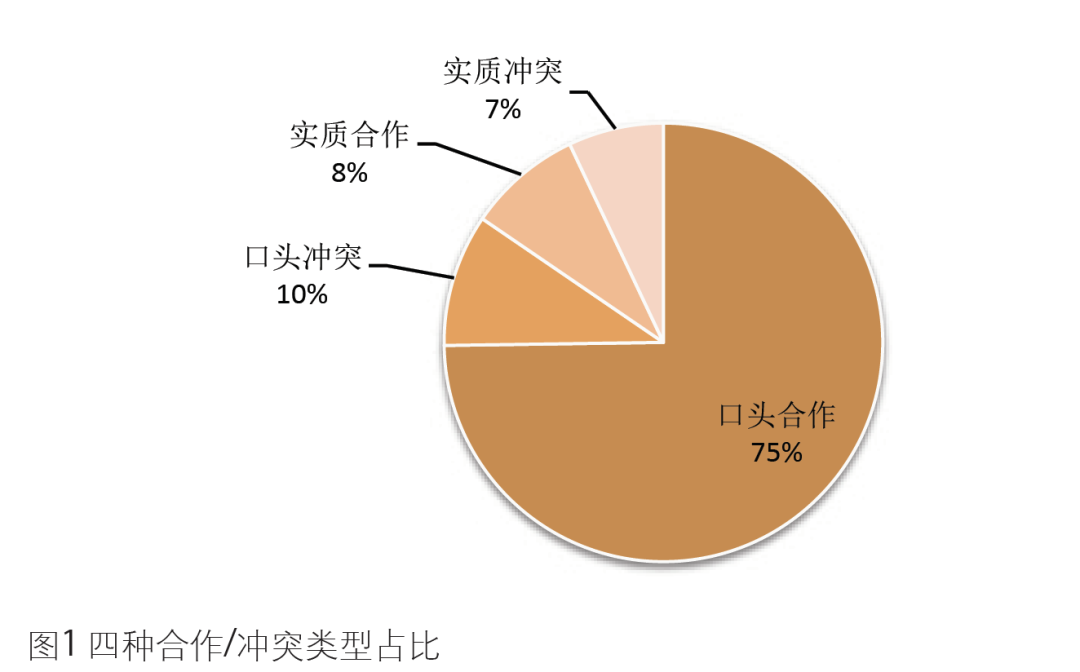

此外,本文对所有数据样本的事件冲突/合作类型进行分析,得到其四种基本类型——口头冲突、口头合作、实质冲突和实质合作的占比结果,见图1。

最后,根据GDELT采用CAMEO编码方法,在大量机器学习、人工校对及编码校对的基础上,对事件类型进行划分和以数字编码作唯一标识的20个大类和300多个小类。本文对事件类型的分类进行了统计,并以被报道次数>100为标准、降序排列,筛选出其中的最高热点事件类型,结果见表4。

三、研究发现

(一)国际舆论抬升与日本国内产业经济困境不相符的乐观情绪

在整个研究时段内,与日本相关的国际舆论主题以乐观和合作为主。根据表4,在所有最高热点事件类型中,前16位都倾向于正向或中性,展现出努力达成某种合作形式或完成某个目标等积极动态。图1结果也显示,在所有报道中合作占比83%,远超冲突占比,凸显了友好乐观的普遍情绪。对比表2与表3,可见合作积极样本数量远高于冲突强烈样本数量。但客观情况与舆论氛围大相径庭。本文研究时段仅覆盖到1990年6月,而日本“平成景气”经济泡沫直到1991年2月才终结,随后更是开启长时间经济萧条。以《广场协议》为标志,日元大幅度升值、严重损害日本出口商利润空间。反观国际舆论态势非但没有谨慎理性地分析利害,反而偏颇鼓吹“合作”利好。以此审慎推论,世界主流媒体在日本经济泡沫时期不仅没有关注潜在危机,反而给经济虚火“火上浇油”、给日本民众制造盲目乐观的舆论氛围。该结论也印证了相关研究对大型金融危机成因的分析,即大众心理处于极端投机状态,不断提出使自己可以一夜致富的理由。据此推论,在市场情绪高涨和大众传媒的推波助澜下,这种自我说服和理性丧失成为了导致日本经济危机的重要原因之一。

此外,日本国内经济陷入危机并不意味着日本海外企业也同样遭遇了“失去的二十年”。结合表1、表2与表3可知,东亚与东南亚国家是除美、苏两个超级大国外最为媒体关注的日本的外交对象。该时期打下的外交与经贸基础,对20世纪90年代后日本海外企业依靠本国财政和金融手段获取到可观的海外收益至关重要。

(二)制造“国家安全”相关话题挤压对手舆论空间

尽管国际舆论总体态势趋于“乐观”,与此同时“军队”话题却频频出现。根据表1,“军队”作为事件参与者被讨论的频次高居前10。比对表2和表3,在冲突最强烈者中,军队高居前5,也是所有非国家/政府分类中排名最高的主体,远高于其在合作最积极者中的排名。在最高热点事件类型中,“动用常规军事力量”也高居所有事件类型第20位。

在事实层面上,日本作为二战战败国,自卫队战力有限,不能向本土以外投射任何军事力量,且本土有美军驻扎,客观上缺乏与美国“谈军事”的能力。以“军队”为核心的国防话题是日本政府及企业在与美国谈判中的致命软肋。但是在贸易摩擦较为集中的时段内,有关军事的讨论数量却居高不下。这是因为军事话题实质上是美方对日本进行话语施压的一种呈现。通过在国际舆论上将原本在道义上难以自圆其说的动机或问题泛化为“国家安全”,美国可以为己方行动披上合法外衣。因为日本国防主权不具有完整性,美日之间也不可能存在真正意义上的平等谈判。甚至在谈判过程中,美方主动谈起“国家安全”问题这一举动本身即可被日方解读为一种威胁暗示,从而实现向日本强力施压。

(三)放大对手国内治理社会问题以增加谈判筹码

根据于群等人对历史档案的考证,美国从冷战初期就开始有组织、有目的地对日本发动心理战,特别是针对作为“舆论塑造者”的知识分子和“未来领导者”的青年人,同时暗中扶植反对派政党,在日本政坛两面下注。

当利益需要时,美国会通过自身强大的媒体力量在国际舆论场设置议题、建构议程。这些议题表面来看与美国核心目的似乎并无关联,但是这些议题会得到长期受美国心理战影响的日本国内群体的强烈呼应,引发规模不大但有足具话题性的社会事件,从而向日本政府或某特定政党团体和政治人物施压。

当美国需要与日本展开谈判时,国际舆论则会非常“合时宜”地大量讨论日本社会动荡频出、社会治理失范等议题,使日本公民成为被舆论“针对”的对象。根据表1和表3,警察、医疗等社会类别参与者受媒体关注度更高,相关讨论仅次于国家层面的参与者。比较表2与表3可知,“日本警察”“医疗”“日本医疗”“日本精英”“日本公民”等社会层面参与者构成了部分的冲突最强烈者,而合作最积极者中则缺失相关主体。表4结果也显示,除去宏观层面讨论,最受关注社会性议题的主题为“逮捕、拘留”。显然在研究时段内,国际舆论建构了“日本社会治理充满不安定因素”的系列叙事。

放大对手国内矛盾,甚至主动制造、煽动矛盾并非美国主导下主流媒体的短期行为,而是服务于美国战略的中长期行动。本文统计结果为长达7年的总体态势,美国是长期陆续而非短暂集中与日本签订了一系列协定,这说明在美国达成其真正战略目的前不会轻易放弃指责“对手”社会内部问题,更乐见“对手”身陷舆论危机的泥潭中。

四、思考与启示

第一,审慎面对国际舆论中对中国市场过分乐观的讨论。宏观层面,我国对外传播目的并非盲目“扬国威于四海”,而是紧紧围绕国家发展战略,为国内健康发展争取更有利的外部空间。在美国仍具备世界舆论主导权、世界金融霸权的背景下,国际传播工作者更需冷静看待国际舆论中对中国经济的“过誉”,警惕通过抬升非理性乐观情绪影响中国金融市场稳定发展。

微观层面,美国的舆论战表现形式并无“固定章法”——时而“声东击西”,即意欲重点打击某一领域,却有意在看似相关性低的其他领域大作文章;时而“精准打击”,即有针对性地抹黑、做空特定领域。在金融资本全球化的背景下,舆论战往往伴随着金融战。美国在对日舆论战的过程中,看似在对日本纺织、汽车、电子产业等方面做文章,但实际上却严重干扰了日本的金融市场,造成虚假繁荣。日本最终“经济泡沫”破裂,危机从金融领域蔓延至各行各业。

因此,出于维护国家利益和保护本国产业的目的,传播工作者切忌避免“被别人牵着鼻子走”或者“在别人选定的战场打仗”,而要敏锐分析舆论话语背后的逻辑和利害关系,冷静判断对手引发舆论的目的,有的放矢地作出回应。

第二,消解美国对于“国家安全”议题的合法性。日本作为战败国在有关“军队”“国家安全”等议题上缺乏与美国探讨的余地。但是当美国试图以“国家安全”为由对中国发起无端指责,中国则应积极回击。一方面,中国拥有完整独立主权,且在国家发展过程中从未以向外掠夺的方式完成资本原始积累与扩大再生产,具有主权正外部性;另一方面随着历史档案解密,以及美国从里根政府开始以“国家安全”为名在全球扩张,采取军事武装干涉和信息“窃听门”等一系列干涉他国内政的行动,美国在事实和道义上、在国内支持度和国际合作等方面的国家声誉均有所受损。中国传播学者应扎实、系统地考证美国如何在后冷战时代以“国家安全”之名行霸权之实,为中国在国际舆论占据道义高地提供理论支持。

美国在操纵“国家安全”议题时,会有意涉及目标国家的地缘政治潜在威胁。美日摩擦期间,国际舆论主动且频繁提及了中国、韩国及前苏联等日本邻国。它们与日本或有领土纷争,或有历史冲突。对于中国而言,尽管拥有完整主权,但美国同样可以在国际舆论上挑动中国与邻国潜在的地缘政治纠纷,以巧妙手法“制造”事端。因此,中国为应对美方舆论战,不仅需要重点关注美国自身动向,也要主动营造与周边邻国间良好的舆论氛围。

第三,重新定义国际热点话语内涵。同美日摩擦时期日本社会面临国际舆论考校相似,当中国被美国定义为“战略竞争对手”时,在中短期内必然会面临本国内政也被污名化的处境。美国甚至会通过长期在实力和话语权上的强势地位引导部分中国青年及利益群体挑起内部对立以撕裂社会。作为应对,中国需有足够的战略定力,在合法、合理回应社会诉求的前提下,坚定不移以国家整体利益为核心执行既定战略,避免陷入“拆东墙补西墙”和现有矛盾愈演愈烈的困境。

同时,美国自身社会也在发生急剧变化。因资本主义的内生性矛盾所导致的社会危机正在以种族对立、阶级对立、社会治理失范等形式在美国频发,足以成为充分论据消解其道德高地和发展模式的唯一正确性。中国学者也应在国际舆论热点话题上以中国式现代化建设的实践为据,赋予中国道路新的内涵和价值。(作者:仪修出 清华大学新闻与传播学院博士研究生)